2018年狗年春节“寻访傈僳族、怒族、独龙族民族风情之旅”接近尾声。风尘仆仆地从怒江大峡谷出来,在大峡谷门户——六库修整两天。

说是修整,其实不然。在宾馆里静下心来,对本次“行走在怒江大峡谷”做一些梳理,看看还有什么需要补课的。再琢磨一下回到武汉后如何呈现本次行走的见闻和体会。出发前,江汉区“金桥书吧”的吧友们就已经预约,第一讲、第二讲……已排了队;行程中,长江日报官方APP《走进五十六道门》专栏开通,回去后也应该有个交代。行程闲了,思维未闲。

其实,这一路上都没闲着,《怒江边上(X):……》已经发了多篇。一梳理,还有4、5个主要的内容没有涉及,像“一年一度澡塘会”“丙中洛印象”“用脚步读懂世界”等。特别是“一年一度澡塘会”,如何呈现这个极富民族特色的原生态民族风情,还真的需要找一个恰当的角度。

尽管我在网上做了一些功课,那个澡塘会的现场去了两次,也和傈僳族兄弟陆波才去洗了一回,感受了一下,但真的要用文字呈现,似乎感觉还是没有找到,还是不知道从哪个角度切入。

今天又去补课了,想看看“澡塘会”后的情况,想从喧嚣过后的余音中找到一点澡后韵味。

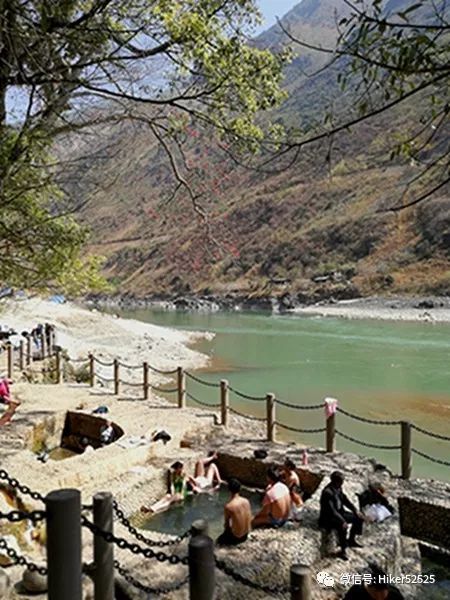

怒江边的山坡上,前来洗浴的人们安营扎寨所临时搭建的五颜六色的帐篷曾经颇为壮观,如今所剩无几;洗浴的、观摩的、看热闹的、做生意的……,各色人等汇成的人流已随奔流不息的怒江水南去……江边,一溜摆开的大小热水池中,三三俩俩洗浴的男女漫不经心地躺着、坐着、搓着、擦着,曾经满池坦陈相见,欢声笑语,天人合一的场景已成记忆。本来想再泡一次,高照的艳阳,太热的泉水,让我在池边不得不却步。为了找感觉,还是在发烫的的泉水中蜻蜓点水般把脚洗了洗。

还是有收获。

今年35岁的傈僳族小伙子小欧,和他的妻子、姐姐一直在这里忙碌了半个月,大小收入近6000元左右,抵的上一年。但这挣的是辛苦钱,这半个月几乎就没有休息过。回家后的第一件事,就是要好好的睡一觉。

澡塘会期间,今年31岁的傈僳族小伙子小秘和他的伙伴们在现场搞摄影,为许许多多的傈僳族群众和游客留下精彩瞬间。小秘说,这半个月挣了8000多元。

在怒江边的浴池旁,今年48岁的傈僳族兄弟麻一华告诉我,这些池子的主管部门是泸水市旅游部门,他和妻子负责日常管理工作,管理水源、清洗池子、打扫卫生,两口子每个月有3000元的收入。在登埂澡塘不远处,他还经营者一个旅游体验项目:怒江溜索。每人次50元。

昨天我在《怒江边上:在怒江大峡谷里走走看看》中写道:我在登埂澡塘的路边等候去往丙中洛的小面的时,就有一个中年人问我是否溜一下溜索。我问溜索在哪里,他朝某个方向指了指,尽管我没看见,我也只当它的存在,我当时急着赶路,没有这个时间。当然,真要亲身感受一下这凌空飞溜的惊险,那还是要有一定的勇气的。我有没有这样的勇气,只有上到那条过江绳索上才知道。

没想到,这个中年人今天就站在了我的面前。现实中就有这么多意想不到的巧合。没说的,花50元怒江上溜溜。

在回六库的路上,我一直想,这其实是一个常年的洗浴项目,平时想洗随时可来,为什么人们会在每年的春节来这里安营扎寨,一洗数天呢?男女共浴,不避旁人,甚至还允许拍照,这样的习俗如何形成,还能延续吗?

当地政府把这个“澡塘会”打造成一个节庆活动,吸引更多的游客来这里,希冀以此来推动旅游,提升GDP。出发点是好的,因为怒江大峡谷里的确没有什么资源。但我很担心,在一年一年外来因素的影响下,“澡塘会”已慢慢远离本真,傈僳族群众现在已经不裸洗了。有的干脆白天不洗了,留在晚上一洗为快。

“澡塘会”,你的原生态还能续存多久?不是原生态的民族风情还有多大的吸引力?

可能又是杞人忧天!

(编者注:本文较作者原文,略有删减)