10月24日上午,社会各界人士在北京八宝山革命公墓大礼堂送别享誉世界的物理学家杨振宁。18日,杨振宁在北京逝世,享年103岁。

连日来,杨振宁的名字一次次出现在大众视野。他的一生,横跨两个世纪,连接中西文化,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。

著名物理学家杨振宁。新华社发

科学上的贡献与成就,给中华儿女带来了荣耀与光彩

1957年12月10日,诺贝尔奖颁奖典礼在瑞典斯德哥尔摩音乐大厅举行,31岁的李政道和35岁的杨振宁,是现场最闪耀的年轻人。

“领奖台上的他极其年轻而富有活力,他身材消瘦,头发浓密,眼睛雪亮,看起来就像一个学生。”《天才杨振宁》一书写道,中国人首次获得这一奖项,美国各大媒体对其给予了热烈关注。

《杨振宁选集》收录有他在诺贝尔宴会上的讲话全文。他说:“我既为我的中国根源和背景感到骄傲,也为我献身于现代科学而感到满意,现代科学是人类文明起源于西方的一部分——对于它,我将继续奉献我的努力。”

颁奖之前,两位中国人获得诺贝尔物理学奖的喜讯,最初是瑞典科学院通过发表公报的方式“官宣”的。“官宣”当天,美国众多媒体进行了报道。

《天才杨振宁》记述:《纽约时报》在头版发表了《诺贝尔物理学奖被颁发给了两个在美国工作的中国人》的文章,强调了杨振宁和李政道的“中国身份”,开篇说“10月31日,今天,两个出生于中国并在美国工作的中国人被授予了诺贝尔物理学奖。”

“杨振宁获奖的消息让我们非常兴奋。”杨建邺当时在兰州大学读大二。1996年从华中理工大学(现华中科技大学)退休后,这名物理系教授完成了多个版本的《杨振宁传》。

杨振宁逝世后,有个细节再次被提及——1995年,杨振宁在华中理工大学演讲,当主持人介绍他1957年获得诺奖时,他随即举手插话:“那时我持的是中国护照!”全场听众热烈鼓掌。1993年,华中理工大学建校40周年,杨振宁到校分享做学问心得。

获得诺奖前,李政道和杨振宁就因为提出“宇称不守恒”理论在国际上引发广泛关注。中国物理学会发去电报祝贺他们,中国科学院专门举办学术报告会研讨他们的成果。《人民日报》报道说,世界各地的物理学家们的祝贺和询问的信件和电报像雪片一样地飞向这两位杰出的中国科学家。

头顶诺奖得主的光环,杨振宁多次问到诺奖方面的话题。2007年,杨振宁在华中理工大学发出预言:“中国20年内必有科学家获诺贝尔奖!”8年后,中国科学家屠呦呦获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖。

“盛名之下的杨振宁是一位诺贝尔奖获得者,但专业领域之外很少有人知道,他是20世纪以来的物理学史上仅次于爱因斯坦的世界级物理学大师之一。”杨振宁、翁帆编著的《晨曦集》中,收录有《杨振宁 盛名之下》一文,这是他接受媒体访谈的内容。

这篇文章介绍,清华大学送给杨振宁90岁的生日礼物,是一块小小的黑色大理石立方体,4个侧面依次刻上了他这一生在物理学领域的13项主要贡献,其中最重要的有3项。获得诺奖的“宇称不守恒”理论,排在第二。

2013年5月25日,杨振宁在贵阳举行的“国际科学大师论坛”上演讲。新华社记者欧东衢 摄

2020年,江才健在为《杨振宁传》再版写的序言中告诉读者:一般都知道,杨振宁是一位诺奖得主,但获诺奖的“宇称不守恒”理论,并不是他在科学历史上最有贡献的工作。

今年6月,三联书店前总编辑李昕在《长江日报》发表了一篇短文《我所知道的杨振宁二三事》。因为编辑出版杨振宁的几部著作,他和杨振宁有些接触。

李昕告诉读者,杨振宁最突出的成就是“规范场”理论。这个理论,按照邓稼先的话来说,是比“宇称不守恒”理论更为基本更为重要的理论。“宇称不守恒”理论影响世界可能是10年、20年,但是“规范场”理论影响世界可能是一个世纪。在“规范场”理论影响下,已有3人获得诺贝尔物理学奖,3人获得诺贝尔化学奖。所以很多世界著名科学家都认为杨振宁应该获得第二次诺贝尔奖。

《一代物理泰斗 一生心怀国家》《百年求索谱科学史诗 赤子丹心铸中华荣光》《科学的星空,他已归航》……连日来,杨振宁逝世引发公众无限哀思。

新华社播发的追思杨振宁的报道中,物理学家、中国科学院院士潘建伟说:“杨先生的成就让我们后来的科学家相信,中国人也有很聪明的脑袋,可以做很好的科学。”

杨振宁此前接受《中国新闻周刊》时说:“我得诺奖最大的作用,就是改变了长久以来中国人自己觉得不如人的心理。”

杨振宁的二弟杨振平在《父亲与大哥》一文中,对大哥杨振宁的评价是:“他给中华儿女带来了荣耀与光彩”,“他可不只是我和我弟妹的大哥,他也是我们民族同胞的大哥”。

永远有一颗中国心,历经世界舞台,最终归根故土

1971年4月“乒乓外交”,推动了中美关系的改善。杨振宁23岁赴美留学,直到49岁时才以“美籍中国物理学家”的身份再次踏上故土,成为旅美知名学者中访问新中国的第一人。

“1971年春,从报纸上可以看出从1949年开始冻结的中美关系开始有了解冻的迹象。”杨振宁在《杨振宁选集》中写道:“当我得知美国国务院已下令解除美国公民到中国旅行的禁令以后,我感觉到这是我回到中国——我出生的故土的机会来了,我又可以见到我的家人、我的老师和朋友。”

对这样的机会,杨振宁感到时不我待、机不可失。他不清楚这扇刚刚打开一个小缝的门,会不会因为政治而重新紧闭。他在《父亲和我》中分享了那激动人心的一刻:1971年夏天,回到了阔别26年的祖国,那天,乘法航自缅甸东飞,进入云南上空,驾驶员说“我们已进入中国领空”,激动心情是无法描述的。

新华社1971年8月播发的《美籍中国物理学家杨振宁博士离沪 在京期间周恩来总理曾予会见并宴请》稿件中介绍:杨振宁博士于7月下旬回上海探望父病,并在北京、上海等地参观了学校、工厂、科学研究机构和人民公社,游览了名胜古迹。还在北京、上海同科学界举行了座谈。

杨振宁在《杨振宁选集》中谈及这次到访中国的往事时表示:“1971年夏天我来中国的访问是我事业上的一个转折点。1945年我23岁时离开了旧中国,四分之一个世纪后的现在,我所看到的新中国是一个发生了戏剧性变化的国家:仍旧贫穷,但是与四分五裂的旧中国非常不一样。”

他回美国后,发表演讲题为《为有牺牲多壮志 敢教日月换新天》,分享了新中国翻天覆地的变化,轰动美国华人学界。这招致一些敌对势力的攻击,但他不为所动。杨振宁后来多次访华,受到党和国家领导人一次次接见,他针对中国未来发展,多次提出意见和建议,还受邀多次为科研工作者做学术报告。

刊登杨振宁1971年在美国演讲的《石溪通讯》。(图片来源:商务印书馆2024年版《天才杨振宁》)

杨振宁的父亲杨武之是一名数学家,早年在美国留学,回国后在清华大学、复旦大学等高校任教。1973年,杨振宁的父亲杨武之在上海病逝。杨振宁在父亲的追悼会上说,父亲和他谈的许多话,“再三要我把眼光放远,看清历史演变的潮流”。

因父亲受聘为清华大学算学系教授,杨振宁曾在清华园度过了8年的少年时光。1997年,他担任清华大学高等研究中心(现为高等研究院)名誉主任,1999年起任清华大学教授,2015年放弃美国国籍,2017年从中国科学院外籍院士转为中国科学院院士。

对杨振宁的这种选择,《天才杨振宁》援引杨振宁好友、香港中文大学中国文化研究所原所长陈方正的观点进行解读:“他们那一辈人,都拥有家国情怀。他去了美国,还加入了美国国籍,他自己会觉得很矛盾,一直压着没有解决。对于他来讲,回到清华,等于是解决了矛盾。”

“我的父母亲都是中国人,我永远有一颗中国心。”杨振宁把在清华园的住所取名为“归根居”,还专门赋诗一首,以“东篱归根翁”自勉。他说:“清华园是我幼年成长的地方,我一生走了一个大圈,那么我最后的事业也将是我一生中特别有意义的一幕!”

2002年,清华大学为庆祝杨振宁80岁生日,举办了一场科学前沿国际讨论会。杨振宁发表演讲时说:“此时此刻,在这样一个国家举行这样一个美好的讨论会,也绝非偶然的事件。80年前我出生的时候,我们国家的科学事业是零,绝对的零。但是她在竭尽全力地追赶,结果取得了惊人的成功。”

杨振宁是1964年3月23日加入美国国籍的,2015年4月1日他放弃了美国国籍。《晨曦集》里收录了杨振宁的《关于放弃美国国籍》一文。这篇稿件约300字,4段话,是他2017年2月21日“应讯问发给记者的文件”。

“美国是一个美丽的国家,是一个给了我做科学研究非常好的机会的国家。我感激美国。”他说,当年加入美国国籍,“是一个很痛苦的决定”,“父亲到临终时都没原谅我放弃中国国籍”,“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液”。

一生最关注两件事:一是中国的发展,二是物理学的发展

中国科学院高能物理研究所原所长张文裕是剑桥大学博士,担任过西南联大的物理学教授。1957年诺奖颁奖时,张文裕与李政道、杨振宁在瑞典见了面。新华社高级记者顾迈男在《李政道与杨振宁》一书中讲了这段往事。

张文裕向他们转达了周总理的意思,希望他们能回到国内工作,他们听了很感动。两人都表示很感谢祖国的关心,说他们还年轻,再争取在国外工作一段时间,到一定的时候再回去。

张文裕还说,李政道、杨振宁获得诺奖后虽然没有回国工作,但多年来,他们时时都在关注着中国发生的一切,并且尽力帮助中国培养科技人才,促进科学技术进步。

李昕在《我眼中的杨振宁》一文中的分享也印证了张文裕的看法:20世纪70年代,杨振宁频繁往来于中美之间,受到毛泽东主席接见,并与周恩来总理多次长谈,直接促进了中美科技文化交流。后来,杨振宁多次对中国的科技发展提出自己的意见和建议。

每逢国内有科学代表团到美国访问,杨振宁总是热情接待、细心安排,尽可能组织在美同行进行交流。1972年,中国科学家代表团到纽约州立大学访问受到热烈欢迎,参加了由300名中国学生和学者举行的集会,集会是由杨振宁主持的。

“在杨先生的帮助下,我于1980年到1984年间先后两次到纽约州立大学石溪分校他所在的理论物理研究所访学。”中国科学院院士、南开大学教授葛墨林与杨振宁相识40余年,他在《我知道的杨振宁》一书中分享了很多与杨振宁交往的点滴。

葛墨林回忆:“1980年,我第一次到石溪,杨先生已嘱咐秘书为我们安排好了一切。我们很快就入住了石溪的访问学者住宅区,顺利安顿下来。事实上,在石溪的日子,甚至包括今后的所有日子,我都经常得到杨先生细致入微的关怀。”

南开大学数学所的理论物理研究室是杨振宁一手推动创建的。1992年,正好是杨振宁70岁生日,该所举办了一次大型国际学术会议。“因为当时我们的条件比较差,也没那么多经费,所以杨先生专门从香港募捐来了很多东西,包括计算机、打印机等。”葛墨林说。

这次活动,还有一件事让葛墨林记忆犹新:按照经费使用规定,与会专家餐费标准内外有别,国外专家一天补贴35元,国内5元,且国内国外的人分开吃饭。这种模式一开始就被杨振宁否定了。杨振宁经过募捐,他把国内参会者的餐费标准补齐到35元,让国内外专家一起吃饭。就这样,出现了国际上的各种大人物和国内参会的小青年一起拿着餐盘排队吃自助餐的情景。

1986年5月26日,杨振宁在北京向来自全国各地的物理研究生和科研人员作报告。新华社记者兰红光 摄

据《长江日报》报道:1995年6月10日,湖北省首届亿利达青少年发明奖颁奖大会上,一等奖获得者蔡颖在如潮的掌声中登台接受杨振宁的颁奖。蔡颖是武昌实验中学、高三年级学生。在她的获奖证书上,杨振宁签下了自己的名字,并和她一起在镜头前留下永恒的瞬间。

《长江日报》还报道:这次在汉期间,杨振宁还参观了即将通车的武汉长江二桥。“这么多人同时在桥上,能承受得起吗?”看着风中颤抖的钢索他问。总工告诉他:“没问题。”几个年轻人认出了杨振宁,他们喊着杨振宁的名字,鼓掌向他致意,杨振宁则微笑着向人群点头挥手。了解到整座大桥的花费,他说:“还不到两亿美元,这比美国建桥便宜。”1957年,杨振宁获得诺奖时,万里长江第一桥——武汉长江大桥,建成通车。

1995年6月,杨振宁到即将通车的武汉长江二桥参观。右二为杨振宁,右三为时任华中理工大学校长杨叔子。辛国胜 摄

另有媒体报道,华中师大一附中学生科学院的墙上,至今还挂着杨振宁2007年与学生们的合影。到武汉参加中国科协年会期间,他专门到华中师大一附中作报告。杨振宁说:“科学的大门一旦打开,有重大的理论突破之后,会有若干条路径产生丰硕的成果,这些机遇属于那些有科学意识、坚韧不拔的人。”

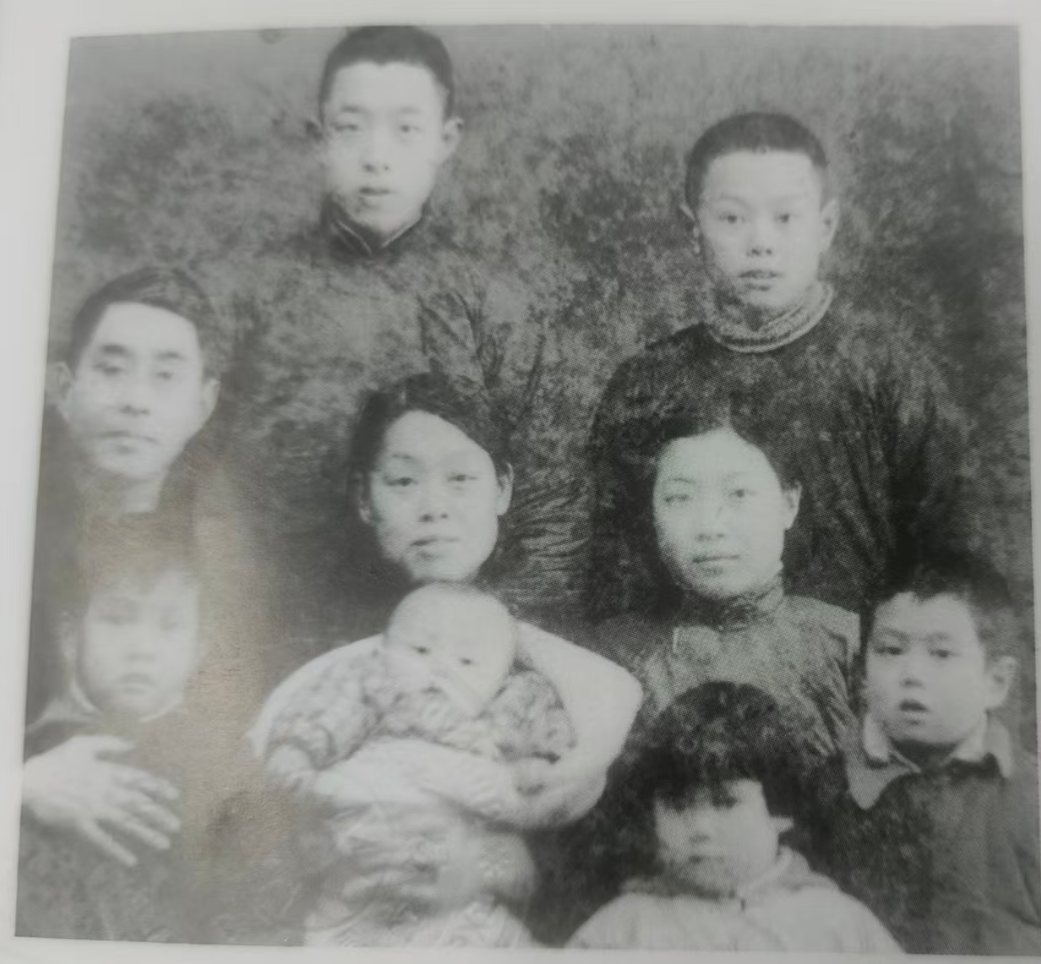

江才健所著的《杨振宁传》中,有一张杨振宁一家1938年2月在汉口的留影。2007年,杨振宁再次到武汉时的所见所闻,与少年时期从北平到合肥再到昆明的一路艰辛和满目疮痍,形成鲜明对比,他发出了“见证的是中国大局势的改变”的感慨。

2004年9月13日,清华大学第六教学楼,82岁的杨振宁身着蓝色衬衫,走上三尺讲台。面对大一新生,他特意准备了一摞讲义,将最基础的物理概念娓娓道来。在学生眼里,这位大师很随和,没架子,鼓励大家踊跃提问。他上课也不点名,从头讲到尾,谁要想上厕所,不用跟他打招呼,直接去。

2004年9月,杨振宁在清华大学指导本科生。新华社发

杨振宁2016年公开发表《中国今天不宜建造超大对撞机》,并陈述了理由:中国仍然只是一个发展中国家,还有数亿农民与农民工,还有亟待解决的环保问题、教育问题、医药健康问题等,建造超大对撞机费用奇大,对解决这些燃眉问题不利。

“我的一生中最关注的两件事:一是中国的发展,二是物理学的发展。”斯人已去,杨振宁的赤子之心和家国情怀,不会随风而逝。

享誉世界的物理学家有深厚国学功底,读《孟子》终身受益

一次,杨振宁到北京大学演讲,他从对称的六瓣雪花讲到抽象的几何理论,从中国商朝的青铜器讲到希腊的古建筑,从苏轼的诗歌讲到天文学家开普勒,把深奥的物理知识讲得津津有味,博得全场长时间的热烈掌声。

杨振宁用杜甫诗句“细推物理须行乐”,描述他的科学生涯;他引用高适在《答侯少府》中的诗句“性灵出万象,风骨超常伦”,描述狄拉克方程和反粒子理论带来的精神震撼。

杨振宁在《人民日报》副刊上撰文谈“科学之美与艺术之美”:科学与艺术,都与美有着密不可分的关系;美广泛存在于科学与艺术之中,但美的类型却不相同。

1999年,77岁的杨振宁在美国纽约州立大学石溪分校执教33个春秋后退休时,他用中英文朗诵了李商隐的诗句:“夕阳无限好,只是近黄昏。”他接着又加了一句朱自清对这两句诗的豁达解释:“但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏。”

小时候,父亲教他背诵了几十首唐宋诗词。父亲发现杨振宁有数学天赋后,没有提前教他数学知识,而是请人利用暑假给读初中的杨振宁讲《孟子》,每天两个小时。他说:“读《孟子》使我终身受益,影响了我后来的人生观和为人处世态度,对于社会结构、物理结构的认识也有很大的影响。”

1938年2月,杨振宁一家在汉口的留影。后排左一为杨振宁。(图片来源:江才健著《杨振宁传》)

杨振宁2017年接受《人物》杂志采访时说,“我想对我影响最大的一个人当然是我父亲,他是数学教授他并没有教过我很多数学”。杨振宁1922年在合肥出生时,父亲是安庆一所中学的教员。安庆当时也叫怀宁。父亲给他取名“振宁”,其中的“振”字是杨家的辈名,“宁”字就是怀宁的意思。

在江才健眼里,杨振宁是一个“教育奇迹中的受益者”。他在《杨振宁传》中写道:西南联大因为当时名师如云,像一年级的国文,就采用轮流教学法,每个教授讲一两个礼拜,这种可能在教学上产生混乱的办法,因为老师的优秀,却使得杨振宁受益甚多,当时教过杨振宁的国文老师有朱自清、闻一多、罗常培和王力等人。

1973年,沈阳杂技团在纽约最后一场演出结束时,杨振宁分别向演员们赠送花篮和花束,还带领全家到后台,与演员们见面,同演员们热情交谈。杨振宁与不少文化名人有交往。1981年,他借回国机会专程到上海看望正在写作《随想录》的巴金,还带去了两瓶法国葡萄酒作为礼物。

中国现代文学馆开馆不到两个月,杨振宁偕夫人晚上去参观。他对《鲁迅先生》的雕塑最有兴趣,花一刻钟驻足观看,从各个不同角度拍照,还向文学馆馆长询问雕塑过程。还有一次,在雕塑家吴为山的雕塑所,杨振宁细细品味了鲁迅雕像后说,刻画出了鲁迅的傲骨。

杨振宁与邓稼先在青少年时代就是同窗好友,两人又是西南联大校友,都在美国留学过。有人读了杨振宁撰写的科学家评传《邓稼先》后评价,深厚的国学功底,“使读者对这位著名物理学家又增添了新的敬重”。杨振宁的《读书教学四十年》,虽然是他在科学道路上半生跋涉的记录,但外行人读起来也如沐春风。

1971年,杨振宁首次踏上新中国土地,邓稼先在给他的信中,期盼“但愿人长久,千里共同途”。2021年9月,百岁高龄的杨振宁在自己的学术思想研讨会上,以“但愿人长久,千里共同途”为题发表讲话。

50年前,杨振宁没有看懂邓稼先期盼的“千里共同途”的意思,但他意识到这是一个很深的意思;50年后,他懂了,他说,这以后的50年,“我相信你也会满意的”。

清华大学建校110周年之际,杨振宁把2000余件图书、文章手稿、来往书信等无偿捐赠给学校。“我想将来留在清华大学档案馆里的,不只是我的科学工作,我希望还能够保留‘杨振宁’到底是怎么样的一个人。”这或许是杨振宁想留给后人的话。

10月19日,位于清华大学图书馆老馆219室的杨振宁书屋正式开放,杨振宁档案资料库专题网站也同步面向全球上线发布。

10月19日,一位男士来到清华大学高等研究院悼念杨振宁。新华社记者鞠焕宗 摄

从《曙光集》到《晨曦集》,书名都有深意:中华民族终于走完了长夜,看见了曙光;国内和世界都起了惊人巨变,曙光已转为晨曦。从“曙光”到“晨曦”,我们如今正走在中华民族伟大复兴的道路上。

(长江日报记者朱建华 孙笑天)

【罗田甜】