长江日报记者李煦

为什么是1001幅

《有生之年一定要看的1001幅画》是一部藏了很多“密码”的书,它有一个由83位艺术家、博物馆管理者、艺术评论家和艺术品收藏人组成的国际撰稿人团队,对3500年人类绘画史上680余位画家的1001幅代表作进行了兼具专业性与知识性的品评,图文并茂地呈现了人类文明史上璀璨的艺术遗产。

书里的第一幅画是公元前十四世纪的埃及墓穴壁画,从神灵的视角俯瞰了一个有水池的花园;最后一幅画则是2015年一位肯尼亚女画家的作品,糅合了创世故事、肯尼亚传说、机器人和基因工程等元素。

跨越3500年,一首一尾的两幅画都出自非洲,但是根据题注,前者藏于大英博物馆,后者藏于纽约一家画廊,这也是一种意味深长了。

为什么是1001幅?书的序言里说了一段很巧妙的话:“这个多出来的‘1’很关键:1000是个合理明智的截点,再加个1就表示总有例外的余地。所以在1001的理念中暗含着1002,而既然有了容纳1002的余地,那么就有……它是个普遍的概念——是种包罗万象的独一性。而在观赏这1001幅画作的过程中,你兴许会邂逅一万多幅图画也未可知。”

言之有理,但是我怎么觉得,与《1001夜》有点关系?

好吧,追问这个其实就跟追问《唐诗三百首》为什么是三百而不是四百首、五百首一样没有意义,但是随之而来的就有一个问题——所有的选本都会面临这个问题:选谁?不选谁?标准是什么?

标准是“重要”和“有趣”

这本书的主编是英国皇家艺术研究院院士史蒂芬·法辛,他在《引言》里讲了选画的标准:要么重要,要么有趣,要么两者兼具。

何谓重要?何谓有趣?法辛回忆了自己被导师“忽悠”的往事。

20世纪70年代初我在伦敦研习艺术时,导师费尽唇舌地向我解释好画与坏画的区别。最初他告诉我,素描是一切绘画的核心,无论多么鲜亮的颜料也无法掩饰糟糕的素描。

但之后他又告诉我,绘画的一切都是围绕创作令人难忘的图像而生,然后喋喋不休地列举那些成功之作:达·芬奇的《蒙娜·丽莎》、梵高的《向日葵》、莫奈的《睡莲》、塞尚的《浴女》、马蒂斯的《舞者》。我明白他的意思,但仍禁不住想:除了一系列互不关联的片段,我很难从毕加索的《格尔尼卡》中获得其他东西,至于杰克逊·波洛克的滴画作品,我只能将它们理解成一个观念,而不是清晰的图像。我还曾思考梵高的向日葵,在让人难忘之外,它们必定有更多的内涵。

在我学习的尾声,他从“难忘的图像”转移到蒙德里安、抽象派、现代主义,并且更加侧重抒情与抽象。到了最后,他已经将题材放到了次要位置,而将线条、形式和色彩的抒情安排列为绘画的本质。

至此,我们降落到某种“技术层面”,又从这个层面出发,思考绘画创作的过程与绘画所表达的意义之间的联系,思考形式(事物的形状)和内容(不仅包括题材,而且包括艺术家用颜料与题材所叙说的对象)之间的关系。我们得出的共识是:能否尽善尽美地平衡这两个部分,决定了一切绘画的品质。

从这段自述可以看出,法辛院士的审美标准与大众并无不同,那就是重视形式和内容的统一。他也无意卖弄高深,坦承自己不是太确定《克莉斯汀娜的世界》的艺术地位,但是因为该画跻身纽约现代艺术博物馆最受欢迎的画作之列,于是就收进了这本书。

《克莉斯汀娜的世界》是图片740,题注:克莉斯汀娜的世界,安德鲁·怀斯,1948年。画中的女孩克莉斯汀娜是怀斯夫妇的年轻朋友,她因童年时的小儿麻痹症而不良于行,她用骨瘦如柴的手臂勉强支撑着自己,凝视自己远方的家。女孩在1969年去世,之前她一直住在画中那间远方的房子里。邻居说她从来不知道怀斯为她画的画像成为了美国艺术史上最知名和最萦绕人心的作品之一。

书中有一幅画,在我看来兼具“重要”和“有趣”,那就是《婚后不久》。(图片303)作者威廉·贺加斯是英国艺术史上大名鼎鼎之人,是肖像画家、杂志卡通画家、雕刻家、讽刺文学作者、评论家和美学家。《婚后不久》也被称为“面对面”,是贺加斯《时髦婚姻》系列六幅画作的第二幅。在这个系列里,贺加斯讲述了一个年轻的贵族妇女从她的包办婚姻中得了梅毒的故事。这幅画描绘那对夫妇早上相处的情形,可以看出他们对彼此的厌恶以及各自独立的社交和性生活。那位酒醉困乏的爵士还穿戴着他头天晚上的帽子和佩剑,而他的妻子则坐着桌子边伸懒腰。在让这对夫妇关注他们摇摇欲坠的财政状况后,一位管家正恼火地离去。

贺加斯是受雇画这组画的,雇主是富裕的艺术赞助人玛丽·爱德华兹,她本人正面临一场被父母安排的婚姻,于是想出这个计策来“造舆论”;却也让我们看到了1743年英国社会生活的某种真实。

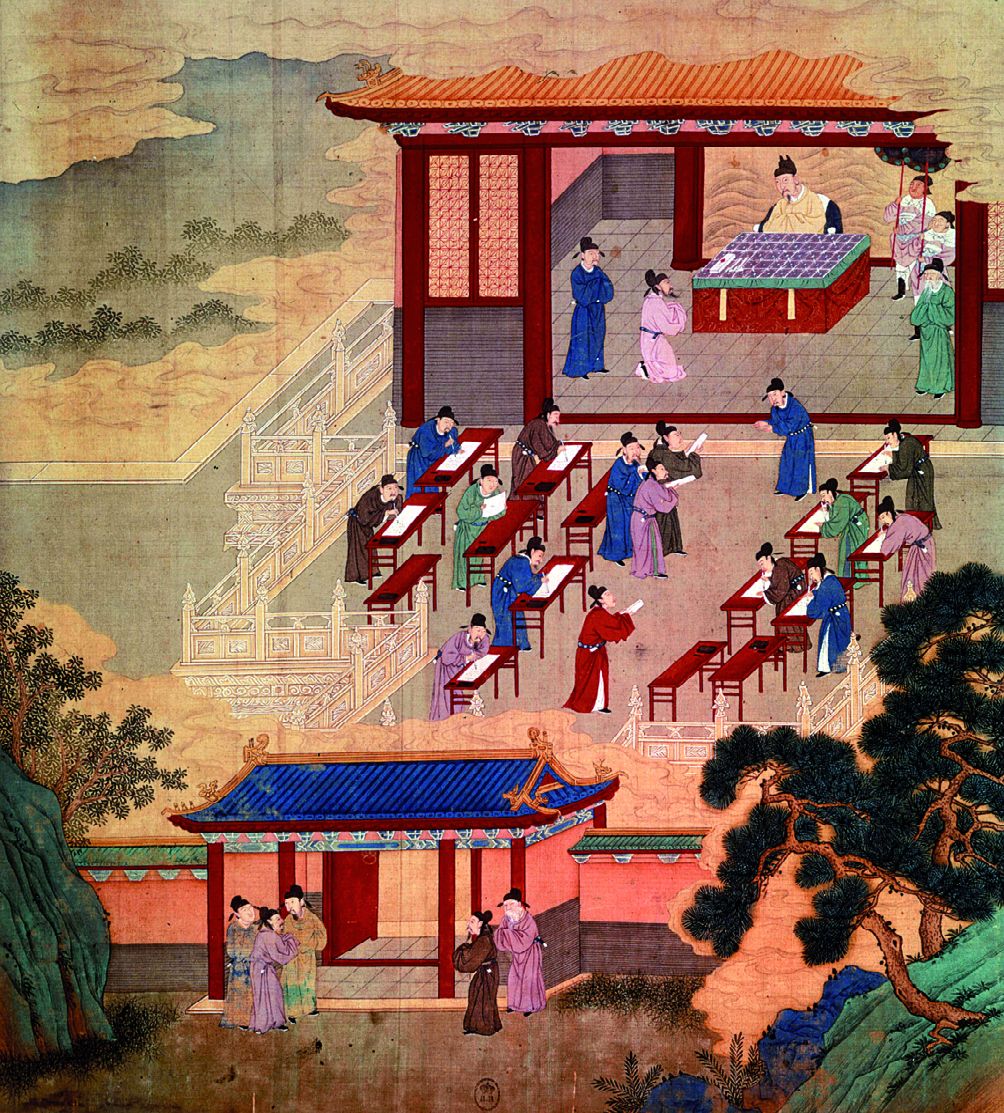

《省试》为什么那么重要

1001幅画里,出自中国的画真是屈指可数,有名有姓的中国画家只有董源、项圣谟两位古人和岳敏君、张晓刚两位当代人,另有几幅“佚名”的中国画。

“佚名”画作之一,是1700—1720年间的《省试》,现藏法国国家图书馆(图片293)。

画面展现了一场考试——上面的汉字告诉我们这是“省试”。通过者会被委任政府的职位。

题注写道:就像传统的中国艺术一样,这幅画是二维的,写实为捕捉自然本质让位,高高的水平线(让观众的视线高于人物行动)让叙事故事逐渐展开,画中的学子们从最低层步入画面,在考试进行的画面中层入座,在顶层把他们的试卷呈交给考官,画面装饰了艺术化的草木与云雾缭绕的天空,表达了故事的精神价值。

这幅画很高明吗?看不出来。但是对西方人来说有某种“重要”:它反映了中国当时领先世界的文官考试制度,西方人花了很久时间才学到的。

此外,题注里的话也证实了一点:西方人不大习惯中国画没有透视。由此我还联想到另一个说法:在西方人看来,“挥毫泼墨”的中国画太“容易”了,与那些耗时费工的西洋画不能比。

偏见肯定是有的,但是也不必太在意,本来就是两个美学系统,大家“三观”不一致,就各行其是好了。

这本书2006年初次面世,历经三次修订,中文版是根据2018年的英文第4版翻译制作。我觉得,比起选谁不选谁,法辛院士在书里倡导的看画态度更重要——

你或许在黑暗中度过了两个小时等待影片的徐徐展开;上一次阅读经历中,你或许花费了一周以上的时间与小说相伴。现在想想看,你观赏一幅伟大的画作,又花去了多少时间呢??

优秀与伟大的画作犹如人物:从照片上你可以知道他们的大致模样,但要了解他们的真实面貌,可得花时间与他们结交了。了解画作显然不是一件轻易的工作,要知道一位美术馆游客驻留在每幅画前的平均时间不超过三秒钟。

《有生之年一定要看的1001幅画》

作 者:[英]史蒂芬·法辛 主编

出版社:中国画报出版社

【编辑:叶军】

关注

关注