《我与<资本论>翻译》

张钟朴 口述

中央编译出版社

走进书店,我们可以轻松买到《共产党宣言》《资本论》《列宁选集》等经典著作。不过,是谁让这些著作“说中国话”?翻译的过程是怎样的?译本把伟人思想表达准确了吗?

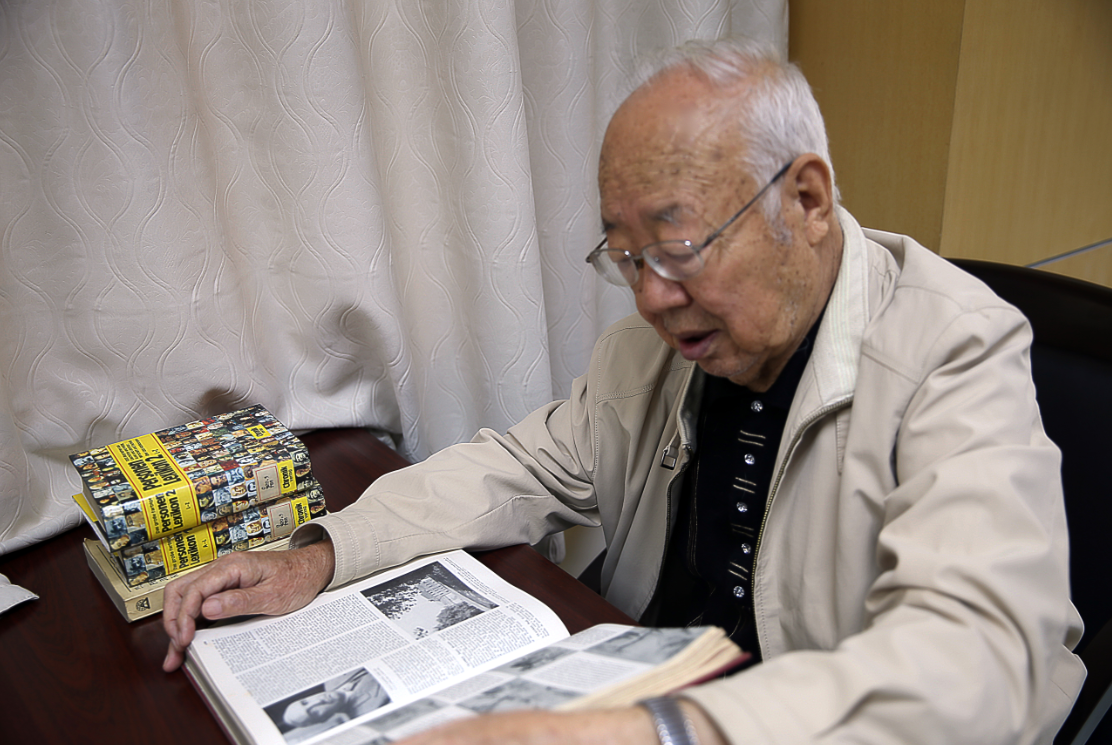

翻译家张钟朴。

中央编译出版社的一套丛书“马克思主义经典文献编译口述史”或可回答这一切。2014年起,中央编译局成立了口述史工作小组,动员有余力的老翻译家们讲述值得纪念的人和事,目前已配套出版五卷(工作仍在继续)。其中翻译家张钟朴先生的《我与<资本论>翻译》是最新出版的,长江日报记者从书中摘编部分予以呈现。

学俄文也能拿稿费

1953年暑假我毕业了,被分到编译局。

编译局当时的生活,很有特点,编译局还集体发稿费,虽然工资是一样的,但是我们有稿费。

搞翻译的人容易翻外稿,把业余时间都用在翻外稿挣稿费上,但是为了保证我们的学习时间,当时编译局不许我们翻外稿,晚上必须学习,提高水平。怎么办呢,全局的稿费集中统一发,分两级,骨干是一级,一般翻译算是第二级,每两个月发一次稿费。

像我当时的工资一个月是56块钱,两个月发一次稿费,一次是60块钱,相当于一个月多了30块,所以编译局年轻人的生活水平,比起其他的兄弟单位显得富裕一点。我们来几个月以后,都穿上呢子制服了。中直机关组织的舞会上,编译局的人跟外单位比起来,尤其是跳舞的女同胞,把旗袍一穿,花衣服一穿,到国庆节游行的时候,人家一眼看上去,就能猜出我们编译局的队伍,主要有两个特点:一个是戴眼镜的特别多,还有一个特点,就是衣服穿得花,穿得好看。因为是集体翻译,所以稿费集体所有,统一发放。

当时为鼓励大家学俄文,不懂俄文的人,只要学俄文,照样发稿费。像打字室的一些同志,没有学过俄文,晚上上夜校跟着学,也跟普通翻译一样拿稿费。

“要当翻译家,不要当翻译匠”

编译局提出一个口号:“要当翻译家,不要当翻译匠”。

当时翻译界有一个很不好的风气,就是无论什么东西拿来就翻,吃透吃不透原文不管,拿来就翻,翻得快就行,挣稿费。但是在编译局不行,必须翻译和研究相结合,初始阶段就是要做到,这个词怎么译你要把它弄清楚,你就得去了解背景,资料得查清楚,弄清楚你才能翻,翻完了之后你还要总结提高。再提高一步说,就是指你翻什么东西,就要成为这方面的专家。

编译局整个学习气氛极浓,从领导到各室,到每一个同志,都是一心学习,机关给安排的学习机会很多很多。规定早晨8时到9时一个小时学《毛泽东选集》,有人起得早,8时以前还要自学外文,树底下或角落里找个地方背外文。上班时间,我们没事就学习翻译。老同志告诉我们,要当个好翻译,就应当是外文水平很好,专业知识很好,中文也要很好,都要学。

每天中午午觉时间,我就从图书馆借来鲁迅的短篇杂文集,郭沫若的回忆录《洪波曲》来读。每天中午花十几分钟读两三页,下午一上班又是学翻译技巧,到了晚上,局里规定每天有晚自习,有事不来要请假登记,没正式理由不能不来,每一个礼拜只有礼拜六晚上可以自由活动,礼拜天晚上还是自习,谁也不能缺席,缺席要挨批评。

白天翻译工作当中感觉哪个方面缺,晚上就补什么。我当时觉得对欧洲近代史,还有希腊罗马史不太熟悉,我就读它。另外我在翻译当中,经常会遇到《圣经》,还有希腊罗马神话、北欧神话、印度神话,这些我都不懂,晚上就找书来看。咱们图书馆特别好,这方面资料都有,而且主动为大家服务,中午和晚上,甚至休息日,阅览室都开放,方便大家借书读。

这还不算,夏天的时候,局里在三号楼上面安排乘凉晚会,请来好多专家给大家讲专业知识,丁玲、艾青、赵忠尧都来过,赵忠尧讲原子弹,丁玲讲《红楼梦》,艾青讲诗。

讽刺把《资本论》改名为《投资发财之反思》

编译局成立时,全局几乎都是青年人,整个编译局活像一个大学校,体育活动和文娱活动多姿多彩,活跃异常。

王锡君和我合说过自己用学德文中的趣闻编的相声,反映的是我们马恩室集体学德文的事情。这段相声只能在马恩室说,在全局说就行不通,因为听众没有学过德文,有些德文句子听不懂。

第二次我们又在全局的联欢会上说过一段《狗尾续貂》,脚本也是王锡君同志编写的。内容是讽刺理论界那些奇谈怪论。那时是上世纪80年代,当时有些理论报刊发谬论,说什么有的理论著作大家不感兴趣,如果改一下理论著作的标题,大家就可能感兴趣,就可能愿意读。我们说的相声就是讽刺这些谬论。相声中说,大家不爱读《资本论》,那我们最好把书名改成《投资发财之反思》,也许有很多财迷就会读了。

骂人的话不能删掉

使我受到深刻教育的一件事,是全局关于翻译标准的大讨论。争论较多的是如何能达到“雅”的标准(在编译局的翻译标准中,没有专门列出这一条)。有人提出,如果原文本来就不“雅”,译文怎样达到“雅”呢?经过讨论,大家认为,这一条可以理解为就是保持原作风貌。这是对“雅”作了扩大的理解。

例如,在马克思写的经济学手稿中,往往骂庸俗经济学家是“蠢驴”等等。据说在考茨基编的《剩余价值学说史》中,也许是出于“好意”,怕人家说马克思不文明,把这些骂人的话都删改了。然而,保留这些“不雅”,反而能更好地反映马克思的风格。鲁迅的杂文以犀利尖刻著称,如果把其中尖刻和骂人的话都删掉,那还能称其为伟大的思想家鲁迅吗?同样,据说莎士比亚的戏剧中,为表达不同人物的角色特点,有的人物口中脏话连篇。而朱生豪的中译本,被认为是最好的中译本,但据说,朱译本中可能考虑到舞台的“清洁”,把许多脏话都删掉或改译了,这被认为是朱译莎翁戏剧中的“败笔”。

翻译是严肃的科学工作,我们从事的是老老实实的理论科学工作。也可以把原著和译文的关系比作“原件”和“拷贝”的关系。原件在拷贝成“复印件”之后,总要或多或少地失真一些。但我们应尽量使“失真”的程度减到最低。

然而一个人无论能力有多大,总是有局限性的。正因为如此,编译局实行集体翻译,通过大家“优势互补”,尽量克服个人的局限性。

应从德文译,不从俄文译

过去我国通用的《资本论》版本,是1938年由生活书店出版的郭大力和王亚南的译本,是我国《资本论》三卷的第一个全译本。现在看来,这个译本理论内容不错,但文字显得比较老旧,带有我国20世纪30年代的文风,有的地方半文半白。还由于当时主客观条件的限制,许多资料不够完备。

根据这种情况,我们想我们的任务主要应该是使《资本论》的译文更加“现代化”,搞出一个使读者好读的《资本论》版本来。当时局内几乎没有懂德语的人,所以只好根据俄文版进行翻译。

社会上反馈回来的意见,认为我们的译文确实好读了,但缺点是有的地方通俗得有点“过头”了,过于简明,以致有的地方偏离了原意,有的地方的译文甚至不够准确。例如,关于资本会生出剩余价值这句话,马克思曾形象地写作“资本会生仔”,而我们当初的译文是“资本会生娃娃”。“生娃娃”这句话不是标准的普通话,而是四川的土话,如此等等。现在看来,《资本论》这部伟大的理论著作如果都译成那样,显然是不合适的。而且最根本的一条是,学术界认为像《资本论》这样重要的经典著作,无论如何应该从德文原文来译,不能从俄文来译。

接着,经济处增加了一批翻译力量,同时编译局1957年派往民主德国马列研究院进修的五位同志学成归来,全处又突击学习德语。到了1963年,经济处同志们初步达到了从德文原文译校经济学著作的水平。

经过种种努力,几经波折,历时19年(从1956年算起),编译局的《资本论》新译本终于完成。

(长江日报记者秦孟婷)

【编辑:侯方隅】

关注

关注