文/沈辛成

在关于科学家的励志故事里,我们往往最喜欢强调两点:其一是这些人年少时何等努力,其二是这些人成年后如何怪异。小时候我也读到很多关于前一类的故事,比如在小学课本里,我们学到年轻的居里夫人一旦读起书来,即便是她的小伙伴在她身后叠椅子捉弄她,她也是全然不知的。长大之后,开始逐渐把科学家重新当作人看,又渐渐喜欢去搜罗逸闻趣事。同样是居里夫人,二十年后似乎更愿意把她大胆独行的私生活作为茶余饭后与朋友说笑时的谈资。

不得不说,在不同的年龄段接触大科学家的不同面,其实是一种持续的自我说服。年轻的时候,但凡做功课开了小差,便可自贬说反正我也成不了大科学家,于是就抛下作业玩去了。成年之后,立业成家,生活慢慢步入繁琐与庸俗,这时候我们还是可以把大人物们独树一帜的生活做派拿出来自我安慰,反正我就是个平凡人,我就该学会享受这样平凡的生活。

世俗的教条之所以喜欢把科学家们限定在这样的框框里,本就是因为编写教条的人自己不懂得那些人的执着,于是只好拿人来神化了,算是告慰自己的平凡。这也是为什么恩里克·费米这样的科学家不太容易进到励志读物里,因为费米这样的人,学术精,个性好,贡献卓著,感情专一,桃李遍地,读这样的人的故事,出版者认为较无趣。

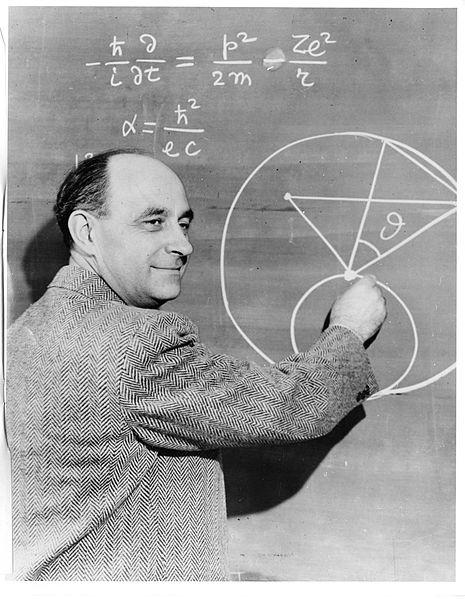

费米是意大利的量子物理学家,其一生科学成就数不胜数:他提出了遵守不相容原理的全同粒子组成的物理系统的量子态统计规律。他将不带电荷且质量极小、在β衰变中伴随电子放射出来的粒子命名为“中微子”,该假说在其过世后得到证实。在验证居里夫妇利用粒子轰击原子核诱导其放射性的理论时,他和他的学生发现,在木质工作台上比在大理石工作台上实验效果更好。于是他想到,是不是木材中的什么元素让中子变慢了,而变慢之后产生的轰击效果更好。于是他使用石蜡作为减速层,果然诱发放射性的效果陡增百倍。他又同理推得和石蜡一样含氢的水应该也可以为中子减速。慢中子于1938年为费米收获诺贝尔物理学奖。

1939年1月25日,从意大利移民到美国的费米,主持建设完成了人类历史上首个核反应堆,利用镶嵌在石墨中的铀及铀氧化物,实现了首次人工自持续链式反应,可谓是制造核弹的曼哈顿计划中最为关键的临门一脚。彼时美国德国正在为谁能先研制出核弹较劲,费米的发明可谓改变了二战的进程。

除了科学成就,费米也有自己的老套鸡汤梗。在比萨高等师范学校就读时,因为老式教学楼冬天太冷,他把火热的木炭盆放在大腿上坚持学习。25岁的时候,费米就获得了罗马大学的理论物理学教授席位。他个子矮小,长相平凡,还被人当成门卫,但个性开朗,在科学界人缘极好。费米一生热爱教学,学生们说,当费米教授发现你有困惑,这反而让他更为兴奋,满面红光,因为他最享受的就是把复杂的事情给简单地说明白。他的学生中不乏后世大师,杨振宁便是众所周知的一位。

更令人羡慕的是,在动荡的二十世纪初,费米几乎每一步都站在了历史正确的一边。在意大利时为了保住学术饭碗,他曾短暂加入过纳粹党,但后来意大利反犹运动高涨时,他为了保护他犹太裔的妻子,为爱远走高飞奔赴美国。曼哈顿计划之后,费米列席核能委员会专家成员,主张核能应当惠及平民,反对氢弹的研制。五十年代,美国军方试图对科学家施以更严格的政治控制,费米却在国会听证会上高呼学术自由。

费米的人生憾事,是因为癌症53岁就离世了。临别之际,他还问他的印度高足,说他来生会不会转世成一头大象。他在匆忙结束精彩一生时,留给后人的,除了智慧的财富,还有暖心的笑声。

沈辛成 主播,策展人,唱作人,著有《纽约无人是客》。

关注

关注