文/黄披星

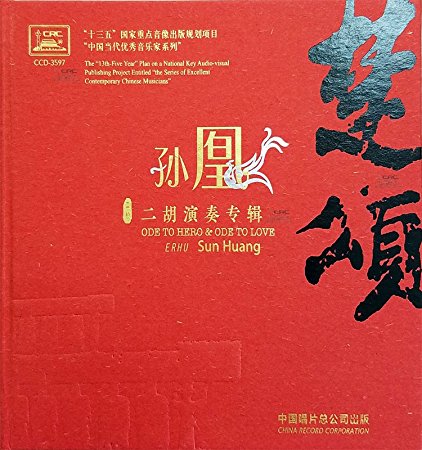

《楚颂》

《楚颂》

最近在我住的这个南方小城,听了一场国内颇有名气的民乐团演奏会,虽然有些期待的曲目不知为何被调整掉了,比如一首古琴曲等,但总体来说民乐演奏会在这里的反响还是十分热烈——这里历来民乐的学习氛围和规模都很可观,自然对这种层级的民乐团报以不小的热情。

对比看过的西洋管弦乐团的演奏,虽然观众对民乐的热情更高些,但我隐约觉得管弦乐给人的震撼似乎更持久一些。这个问题不容易说清,我不知道是因为听觉的习惯还是音响本身带来的,但这样的说法恐怕只能算是个人化的直观感受。在我看来,提琴的描述性比起胡琴来说,能够达到更加幽微的内心境地。这不是高低之分,而是内部感受的个人体会。当然,这样的比较或许并无多大意义。

在我的印象中,民乐带给人的体验,多数时候是走向热烈的过程,而很少走向一种更深沉的处境。当然,这样说也容易绝对,有些古琴曲包括胡琴曲也会让人感慨不已。音乐应该拿更具体的曲目来说,泛泛而谈容易概念化。主食和甜点,在音乐中都有,只是我们对民乐的印象往往在很多时候,被一些很通俗的乐曲带入甜品店中去,就容易误以为这就是主食。

这确实还是演奏的时代,也是诠释音乐的时代。音乐会的炫技,无论西洋音乐会还是民乐演奏会,都会把技术部分用一种几乎是令人惊异的方式走到它的顶点。这也无可厚非,因为现代艺术都在探索各自艺术的边界——而技术是走向边界的有效手段。我一直以为,技术能缩短我们与艺术之间的距离。所以,在民乐演奏会上我还会想起雅尼音乐会上那些令人眼花缭乱的各式乐器演奏,也就不足为奇了。

有一点让人觉得失望,作为标题音乐的典型代表,很多民乐曲的取名往往让人觉得牙冷。好好一首民乐曲取名为《津津有味》或是《年年有余》《全家福》之类的,实在让人觉得过于媚俗。这恐怕也是我们这个时代文字部分最糟糕的表现之一。好比一个很有文化底蕴的地方,把一条路取名为“五十米路”一样,令人不知所以然。说实话,这样的曲目,让人对这些乐曲的兴趣降低到一种类似于——炎炎夏日要到对面街道购买彩色棉花糖的感受一样。

民乐大体上比较多的是走一条特色化的路子,依托民间音调发展起来的乐曲走到了风格化的路上,但很少有民乐走到一种十分沉静的路子上去。总体来说,民乐中的这些乐器多数都比日常语调高出了很多度,它更多时候看起来像一种夸大的声音现象。它们回归内在的能力,往往显得有些声高门低。这虽然看起来像一种苛责,但我更愿意相信的是,在民乐之中还存在很大的自我平衡的空间。尤其在很多类似于《楚颂》这样的乐曲中,透露出新的音乐思维,也是令人耳目清新的。

算是属于个人的一种偏好,我总觉得民乐最鼎盛的时期并不是人们称道的盛唐《霓裳羽衣舞》这一路,恰恰应该是魏晋时期。个人以为,民乐中恐怕最缺的是一种真正的风度。仔细想来,也因为我们没有了那种风度,《广陵散》才真正“于今绝矣!”所以,关于“阮咸妙赏”之类的,也是让人觉得可遇不可求。

民间音调的路上,古风的路子,以及沉下心来摹写时代之音的路子,似乎对民乐来说是能够走得更远更好的主要方向。技术的拓展固然重要,而精神上的守拙,必定是更大的挑战。应该说,民乐的底子其实很丰厚,还是值得期待的。

黄披星

黄披星

黄披星 艺术研究者。创作以诗歌为主,兼有音乐随笔。【编辑:袁毅】

关注

关注