长江日报记者 黄亚婷

在很多人的概念里,王小慧是一位摄影家。的确,在摄影领域,王小慧成就斐然,她的作品收入《150年大师摄影作品集》,是全球60位入选的摄影家之一;她在“世界文化会馆”等国际著名美术馆举办10余次个人摄影展览;被中国和新加坡妇联推选为25位最为成功的亚洲女性之一;被《凤凰周刊》列为50位影响世界未来的华人之一;还是唯一获全球杰出女性“雅典娜大奖”的中国女性;迄今为止,她已经出版书籍50多种,其中有《观察与体验》《女人》《花之灵》等10多部摄影作品;自传《我的视觉日记》,获得过“冰心奖”,畅销十七年,再版四十余次,近期将被好莱坞改编为故事片。

在很多人的概念里,王小慧是一位摄影家。的确,在摄影领域,王小慧成就斐然,她的作品收入《150年大师摄影作品集》,是全球60位入选的摄影家之一;她在“世界文化会馆”等国际著名美术馆举办10余次个人摄影展览;被中国和新加坡妇联推选为25位最为成功的亚洲女性之一;被《凤凰周刊》列为50位影响世界未来的华人之一;还是唯一获全球杰出女性“雅典娜大奖”的中国女性;迄今为止,她已经出版书籍50多种,其中有《观察与体验》《女人》《花之灵》等10多部摄影作品;自传《我的视觉日记》,获得过“冰心奖”,畅销十七年,再版四十余次,近期将被好莱坞改编为故事片。

但其实,除了摄影,王小慧还做了很多不同的事情,比如雕塑、装饰、新媒体、写作等等,她创办了跨界学院、王小慧艺术中心及王小慧艺术馆,是一个不断跨界的艺术家。长江日报读+周刊专访王小慧,试图找寻她跨界的缘由,亦是对东西方艺术界几十年来“王小慧现象”的一次探究。目前,王小慧对于艺术的理解是站在未来这个时间轴上,她认为艺术能够洞见未来的生活方式,而人类每一天都在走向未来。

用真实的自拍重建自己的生活

作家黄佟佟说自己的新书《我必亲手重建自己的生活》时,提出了一个问题“谁能亲手重建自己的人生?”她最先想到的几个人之中,就有王小慧。黄佟佟给出的评价是,“她们坚韧,不服输不绝望;她们爱美,渴望美好永驻心间,最重要的是,她们有豁得出去凤凰般浴火重生的勇气。”

如今的王小慧光环耀眼夺目。但在此之前,王小慧她生于天津,小学和中学因为赶上十年动乱,吃了不少苦。她有一个外柔内刚的妈妈,妈妈说过一句话让她受益:自行车在骑行的时候才不会倒下。

1977年,清华、同济、天津大学三所全国顶尖高校同时向王小慧伸出橄榄枝,喜爱艺术的她,最后选择了同济大学建筑系。在同济大学,王小慧认识了一生挚爱俞霖,一同度过了最美好的青春岁月。1986年,作为同济大学建筑系青年教师的王小慧和俞霖,一起到德国做访问学者。其间,俞霖争取到了博士奖学金,王小慧也以优异的成绩考上博士,两人都留在德国开始了求学的日子。王小慧并不安于现状,她热爱摄影,并为之痴迷。人生得一知己,爱你、懂你,是一件幸运的事。王小慧很幸运,在她抉择难定之际,俞霖说,“你那么喜欢艺术,就做职业艺术家好了,如果挣不到钱,我来养你。”得到爱人支持的王小慧毅然辞去教职,放弃建筑学博士学位,专心追求自己喜欢的事。

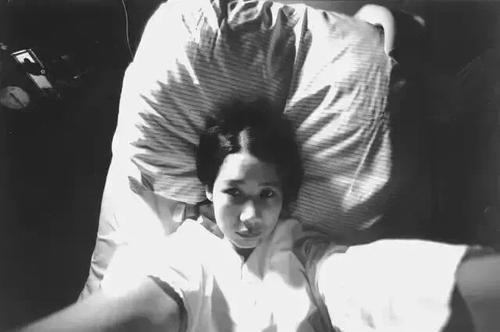

可天意总是弄人,1991年10月31日,一场车祸带走了俞霖,34岁的王小慧痛失爱人,自己也在车祸中身受重伤。她在病床上醒来的第一件事,是拿起相机,拍下自己重创后的脸。这张自拍,后来被艺术史学家评论为摄影史上最真实的自拍像。王小慧在艺术中疗伤、自愈、重生,那些故事,后来变成了她最著名的自传《我的视觉日记》。

四十余次再版,畅销17年,这本书影响过许多人。在王小慧看来,《我的视觉日记》畅销,不仅仅是因为她所记录的跌宕起伏的传奇人生,而是给予了人们精神鼓舞,“这种励志并不是说教式的,而是可以看到一个女人如何没有被人生的挫折打垮,如何一点点重新站起来,好像凤凰涅槃。”

《我的视觉日记》如今将被改编成电影,目前的剧本正在好莱坞编剧手里打磨。王小慧曾在德国慕尼黑电影学院导演系学习过,也拍摄过不少短片、艺术片、纪录片,在国际电影节上有所斩获,但把自传搬上大银幕,她并不会亲自执导。“也有制片人问过我这个问题,但我觉得《我的视觉日记》应该拍成一个故事片,而不是传记片或纪录片,应当是根据我的书、我的人物故事原型再创作,我希望把这个自由空间交给其他导演。”她对这部电影有自己的期待,“它应该是很美很浪漫的。有爱情,但也不仅仅局限在爱情上。我觉得它会是一个充满异国情调、交织了很多艺术、融合着个人成长经历的,、一部感人的电影作品。剧本已经写了好几稿,但还没有达到让人满意的程度,因为我们所有人的要求都比较高,希望不要拖太久。”

摄影之于王小慧,是感知世界的最好方式。她说,“通过照相机看东西,我觉得我看得更清楚,记忆也更清楚。很多我没有拍过照的东西早就忘记了,但凡是拍过照的,过了30年、40年还记忆犹新。”王小慧和周国平合写过一本书叫《哲学家对话艺术家》,周国平在书中写道:“摄影家的本领,在于善于用镜头看,看见别人看不见的东西。每个人都睁着眼睛,但是不等于每个人都在看世界。一个人真正用自己的眼睛看就会看到那些不同于模式概括的东西,看到一个与众不同的世界。”

【访谈】宁做不成功的探索者,也不做不再探索的成功者

【访谈】宁做不成功的探索者,也不做不再探索的成功者

“美颜”自拍丧失了视觉日记的真实意义

读+:您的《我的视觉日记》多年畅销,现在人们也喜欢用手机自拍或拍摄生活中的人事物,您觉得这属于普通人的“视觉日记”吗?

王小慧:某种意义上说,现在人们喜欢自拍,或者拍下生活点滴,这具有一定日记功能。我前两年还发起过一个行为艺术,叫“寻找我们的视觉日记”,其实也是试图唤醒大家有意识地去记“视觉日记”。因为,现代人比较浮躁,比较忙碌,大家鲜有时间静下心来写日记了,而摄影成为生活常态,用照片记录生活是一件有意义的事。

但我个人觉得,作为日记,最重要的一点是真实。现在很多人拍的照片已经失去了真实,比如那些用了美颜的自拍,所有人看上去几乎是一样的,或者完全不像本人,这样的照片,若作为日记,我不知道有多大意义。我在出车祸后,躺在病床上拍了很多自拍像,后来被艺术史学家评论为摄影史上最真实的自拍,因为我记录了伤残后的自己,虽然面目丑陋,但非常真实。

读+:您写德国艺术家彼得·林登伯格时,说要寻找每个人自己的“蒂尔加滕”(记者注:蒂尔加滕公园是位于德国首都柏林米特区下辖蒂尔加滕区的一座城市公园。总面积2.1平方公里,是德国第三大、柏林第二大市内公园),您的“蒂尔加滕”是哪里?

王小慧:这位德国油画家从小就生活的柏林的那个城市公园,那也是以前普鲁士皇帝狩猎的地方,这位艺术家的很多艺术灵感都来自这个挥之不去的蒂尔加滕记忆。我说每个艺术家都会有自己的“蒂尔加滕”,这是个象征性意义的说法,它可能是故乡的某条河流,可能是生命中刻骨铭心的一段情愫,也可能是难以忘怀的童年往事。艺术家不管在任何时候、在任何地方创作任何作品,都会从自己的“蒂尔加滕”里吸取营养,得到灵感,并在作品中留下印记。

对我来说,我在欧洲生活了差不多30年,但我所有来自祖国的、故乡的生活记忆,不管是苦难还是幸福的,都是我的“蒂尔加滕”,也是我取之不尽的养分。

读+:生命一直是您艺术的主题,您现在对生命的理解是怎样的?

王小慧:生、死、爱是我关注的主题,这主要是因为我个人的经历。我经历过两个和我非常亲近的人的死亡,自己也和死亡擦肩而过。这两个人,一个是我的丈夫俞霖,他和我一起出车祸而当场去世,我身受重伤。另一个是一位德国演员,他用自杀来表达对我的爱。我经历过生命中强烈的生、死和爱,在我艺术作品里,我愿意把生和死看成生命形式的不同阶段,我愿意相信生命有轮回。

就像我一直喜爱莲花,莲花是一种非常特殊的植物,它很完美地诠释了生与死的关系。2012年,我在上海喜马拉雅中心办过一个很大型的个人艺术展,叫“花之涅槃”,用摄影、装置、灯光艺术、行为艺术、互动媒体等十种不同的形式来表现花的主题。莲花在花败落以后莲蓬长大,莲蓬干枯的时候,莲子成熟,莲子掉到水里,还会长出新的莲花,每一次死亡都带来一个新的生命,这是我对生死关系的一种理解。莲花还有很多公认的美好品德,比如出淤泥而不染、濯清涟而不妖,只可远观不可亵玩等,这些也都是我们人应该具备的品质。我一直呼吁,在有那么多污染的环境里,我指的是精神污染,我们更要洁身自好,像莲花那样生活。

我们每天都在走向未来,并且速度越来越快

读+:您不久前在上海举办了摄影作品展,并有“洞见未来生活方式”的跨界对话,您多次说过艺术是未来生活方式的灵魂,怎么理解?

王小慧:我在欧洲和中国两边跑,欧洲的生活方式,很多地方还比较传统,而中国真的变化非常大。比如微信,很多欧洲人会抵触,觉得牵扯隐私问题,他们的考虑当然也不是没有道理,但这也阻碍了生活方式的更迭。实际上,若倒回十年、二十年前,人们也不能想象智能手机给生活带来的变化以及我们对它的依赖。我现在暂时不去分析它的优缺点,但不可否认的是,我们的生活正因科学和技术的进步而日新月异。

我没说未来已来,但事实上,我们每天都在走向未来,并且这个速度越越来越快。我为什么说艺术是未来生活方式的灵魂?人工智能发展如此迅速,德国已经有很多机器人取代人工,做非常多的、从简单到复杂的工作。很多的职业正在被取代,或即将被取代,甚至像律师这类通常被认为依赖人脑的职业,慢慢都可能会被人工智能取代。但是,唯一不能被取代的或许就是艺术创作,是创意型的工作。

未来人的生活一定会是物质极大丰富而精神需求越来越大,因为,医学发展使得人们的寿命越来越长,科技发展使得人们需要做的工作越来越少,人们会拥有大把空闲时间追求精神生活,而最好的精神养料,在我看来就是艺术。日本大富豪前泽友作最近报名了登月计划,他花了千万美元,计划带着他收藏的名家画作乘坐火箭登上月亮,这就是一个很浪漫的例证。

我说洞见未来,是我们一定要用一个开放的心态去拥抱未来,而且我希望未来是更美好的,希望人类有足够的智慧去把握未来走向。

读+:从这个意义上讲,艺术应该引领时代吗?

王小慧:艺术家和人文学者、科学家一样,都负有推动社会进步的责任和义务。但是,艺术家也有很多不同类型。有些“艺术家”,我给他们打上引号,他们最关心的是如何出名和挣钱,这样的人,我不认为他是真正意义上的艺术家。真正伟大的艺术家常常领先于时代,这样的艺术家往往很孤独,好像站在金字塔的塔尖,他未必被当时的社会、当时的时代所理解和认可。可能在他去世后,人们才慢慢明白他作品的意义。但这种时代先驱类的艺术家还是少数,也不是每一个艺术家都关心社会或者时代,很多艺术家也可能只关注一些他个人感兴趣的题目。我觉得,也没必要强求艺术家一定要做时代发展的引路人。

读+:把艺术融入生活,这是很多人都渴望的,但究竟应该怎么做?

王小慧:很多人会跟我说,很喜欢艺术,但没钱去消费艺术、收藏艺术,我是不认同这种观点的。若真的喜欢艺术,不一定要有很多钱。在欧洲,我很多同学在学生时代就开始艺术收藏了,可能是收藏几块钱的电影海报,或者去一些艺术家的展览等等,这些都不需要花很多钱。我也碰到过这样的人,他们跟我说非常喜欢我的艺术作品,但他们的工资并不足够买下我的作品,问我是不是可以分期付款。遇上这类情况,我基本都答应,因为他们喜欢我的艺术,即便没有足够的钱都想收藏,这样真正喜欢艺术的人,我更要支持他们,甚至降价。我也愿意我的作品挂到更多人家里,被更多人欣赏。艺术是给人看的,是让人欣赏的,不是锁在保险柜里不见天日的。

如果想要艺术融入生活,首先要喜欢艺术,要用开放的心态关注艺术,而不是觉得艺术离你的生活好远。人们讨论“娱乐至死”的话题,我觉得,很多人,特别是中国的年轻人,实在应该多关注一些艺术。无聊八卦使人变得越来越浅薄,至少不让人长进,那是消磨宝贵生命的。如果用这些时间来关注艺术,至少你会觉得身心更加愉悦。艺术在我眼里是世界上少有的最美好的东西之一,就像爱情一样。

跨界效果常常是一加一大于二

读+:您在跨界艺术领域是先行者,最近还创办了跨界学院。您的跨界学院有四句话:倡导跨界思维、践行跨界创新、完美跨界人生、创引跨界发展。您如何理解跨界?

王小慧:我觉得,这个时代需要跨界,如果不跨界,很多发展会走向死胡同,而跨界可能产生新的生产力。

来听我们课程的大部分是年轻创业者,也有一些企业高管,他们的年龄在三十到五十岁之间,有一定的人生阅历,有在实践中摸爬滚打的经历。他们大部分已经是世人眼里的佼佼者,但他们有困惑,对现状不满意,有求知欲。我们请来的导师都是各行各业的顶尖人物,比如投资女王徐新、欧洲未来学家托马斯·迪渊等。

我希望通过提倡跨界思维,进行跨界创新,引领跨界发展,帮助年轻人在人生道路上少走弯路,开辟新世界。这种跨界效果,常常是一加一大于二,甚至是呈立方式增长。

读+:您自己的每一次跨界都是随心所欲吗?驱使您不断跨界的冲动是什么?

王小慧:我一直觉得,随心所欲是一个人的最高境界,艺术家的创作更是如此。我肯定是一个精力比较旺盛的人。我的工作强度很大,很多人,包括一些年轻人经常会觉得跟我一起工作在体力上胜不过我。我其实并非体能特别强,也许是靠精神支撑,主要是很热爱自己做的事,所以也不觉得辛苦。

很多年前,当我决定要当艺术家的时候,有一位对我影响很大的艺术家,也是我在德国的教授曾对我说,选择艺术,是选择一种你消耗生命能量的方式。我就是选择用艺术来消耗我的能量,我不喜欢无所事事,不喜欢把时间花在我觉得没有意思的事情上。人们说要把时间浪费在美好的事情上,对我而言,艺术创作是世间最美好的事情。

每个人都有不同的性格,有的人适合做比较专一的工作,有的人兴趣广泛。如果让我做同样的工作,我会觉得很枯燥,若无兴趣,再也不会做出好东西。我不喜欢可以一眼看到老、看到死的生活,我一定要不断挑战,不断去到新的领域探索。我宁愿做一个不成功的探索者,也不要做一个不再探索的成功者。作个比喻,有的人像一口深井,可以挖得很深,有的人像一个湖面,铺得很广。而我的愿望,是尽可能做一个深水湖。

读+:周国平说您“一个人有七条生命”,您是否也抱着多体验几次不同生命方式的想法在生活?

王小慧:这是一位德国记者在很多年前写过一篇报道,说如果看王小慧的简历,觉得她至少活过一百年。我后来创作过一个作品叫《我的前世今生》。还有一次,我在德国慕尼黑做一次很大型的展览,当时的慕尼黑市长为我做开幕演讲,介绍了七个不同身份的人物——建筑师、艺术家、学者、作家、文化交流使者等,他最后说,这几个人物其实是同一个人,大家就觉得他对我的这个形容特别有趣。

想多体验不同的生命方式,是我觉得人生很短。特别是我出车祸以及目睹丈夫去世之后,我就下决心要节约每一分钟,不浪费生命,一定要做自己最想做的事。

读+:您去年获得了雅典娜国际女性领导力大奖,您怎么看待女性价值?

王小慧:很荣幸得到这个奖,获奖者都是全球非常顶尖的女性领导者。而且,这个奖项成立35年来,第一次颁给中国女性,这是我个人的荣幸,也是对中国女性的肯定,是值得骄傲的事。

我觉得,女性的身份色彩,无需抹杀或回避,它就在那儿,而且一定会表现在工作和生活中。我也没觉得作为女性有什么劣势,恰恰应当发挥女性特殊的视角和特殊的生活感受方式。我们常常说,女性是在男性停止思考的地方开始思考、观察和探索。女性创作出来的作品,一定会和男性不一样,但女性和男性创作的东西可以是一种互补,都是不可或缺的。

关注

关注