10月27日,史青龙做客市民大讲堂,与大家分享用镜头记录改革开放40年的精彩瞬间。记者刘斌 摄

长江日报融媒体10月28日讯 27日下午,武汉市政务服务管理办公室与长江日报报业集团联合主办的市民大讲堂活动举行第227期。本次活动,是市民大讲堂推出“改革开放40年人物系列”首期,登台的是工人摄影家史青龙。

在武汉摄影圈,史青龙名气十足,从18岁接触相机至今,他硕果累累,百余篇作品获奖。他用“快门”捕捉生活,用“快门”留住历史,用“快门”反映社会的发展进步,赢得了人们的尊重。

首次发表作品是在长江日报

史青龙作品

史青龙是地道的武汉人,在汉江边生活长大。他18岁时进入湖北省新华印刷厂工作,拿到第一个月工资,他就到汉口保华街用5元钱买了一部“幸福2号”102相机,此后和摄影结下了不解之缘。

第一次从摄影中找到成就感是1979年,史青龙拍摄的《公园一角》入选武汉市摄影艺术作品展,并作为优秀作品刊登在《长江日报》上。这让史青龙信心倍增。

《公园一角》拍摄于1979年3月初的一个下午,中山公园内的一条小河边,一对恋爱中的男女坐在河岸边的草地上,正在窃窃私语,午后的暖阳将他们的身影拉得斜长,身旁的夹竹桃即将盛开。史青龙站在他们身后,悄悄按下相机快门,用一张黑白照片定格住了他们的背影。

史青龙说,在那个年代,公共场所是不允许谈恋爱的,甚至被认为是伤风败俗的事情。1979年的中国刚刚改革开放,人们的思想观念也如同冰川慢慢解冻,史青龙在中山公园看到这对恋爱中的男女,敏锐地捕捉到这一生动画面,而媒体也大胆突破进行了刊发。

有意思的是,有一位市民看到照片后找到史青龙说:“这张照片很像我和我的先生,1979年的六一儿童节,我跟先生就是这样在中山公园谈恋爱谈了一整天。”史青龙说到这里,台下观众大笑起来。

好的摄影作品是历史的见证

市民大讲堂活动中,史青龙精选了100张摄影作品,向台下观众讲述照片背后的故事。长江日报记者发现,史青龙的每一幅作品,镜头的主角都是生活在武汉这座城市里的普通百姓。

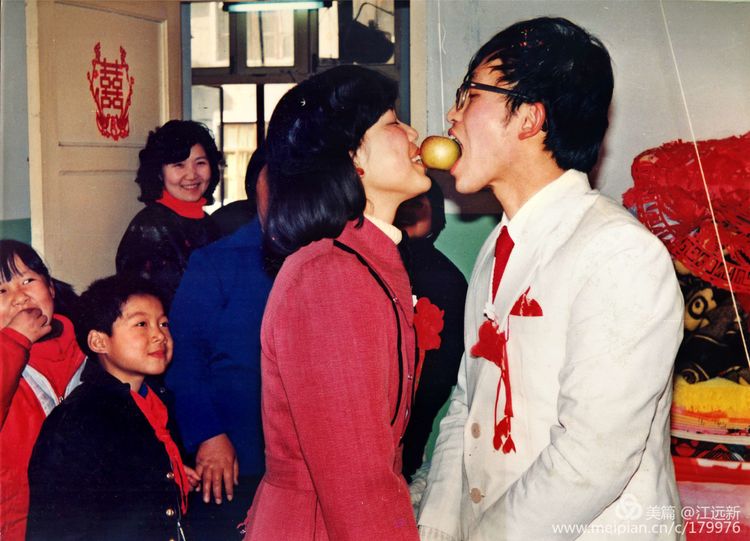

史青龙作品

1980年拍摄的《小巷》,照片中搁在竹床上的饭碗、赤膊的小男孩、小巷两边的街坊邻居……这些老武汉人熟悉的场景似乎穿越历史,又回到了眼前。1986年在湖北省新华印刷厂宿舍拍摄的婚礼照片《甜蜜蜜》,职工宿舍虽然简陋,也没有漂亮的礼服和婚纱,但是每一个人的脸上都洋溢着快乐和幸福。2001年在东湖梅园拍摄的《爱梅图》,一位老人支起三脚架,半蹲着为一株红梅摄影,而另一位老人则撑起深色幕布为照片搭建背景,红梅在幕布的印衬下更显俊俏。史青龙说,进入21世纪,老百姓的生活水平有了很大提升,摄影逐渐走进了平民生活。

史青龙作品

2007年,史青龙在汉口江滩抓拍到一张照片,参加完活动的几位老人开心地挤在一起,嬉闹玩耍,精神状态非常好。“她们生活得几幸福哦,哪里看得出来是年过60岁的老人?” 从事摄影艺术54年,史青龙翻阅着自己拍摄的一张张相片,从黑白照片到彩色照片,从胶卷相机到数码相机,史青龙情不自禁地说:“好的摄影不仅是发现美,记录美,更是记录了时代的变迁,是历史的见证。”

作品中饱含着对武汉的爱

史青龙作品

看过史青龙照片的人都说,他的作品中饱含着对武汉的爱,而展现这种爱,关键在于对武汉市民生活点点滴滴的关注。史青龙欣然接受这一评价,他说自己从小生活在汉水边,他的幸福生活是武汉给予的,他对这座城市饱含深情。对日常生活的关注,让他发现了很多的美,而武汉人的热情善良、豪爽真诚,是他作品中美的内核。

史青龙作品

史青龙今年72岁,讲台上的他面色红润,声如洪钟,看起来比实际年龄年轻很多。他说自己是一个快乐的人,他认为无论30岁、50岁还是70岁,作为摄影人,都应该有一颗童心,一双孩子般的好奇的眼睛。“一流的摄影靠想法,二流的摄影靠技术,三流的摄影靠器材。”

参加此次活动,史青龙带来300本个人摄影作品集,免费送给现场观众,很快就发完了。摄影作品集是2009年出版的,这最后300本一直留存在上海的女儿家中很长时间,前段时间女儿打电话,他才想起此事,当即要女儿邮寄回武汉。“快递过来花了我2000多块钱,不过我还是很开心,我愿意让他人分享我的快乐和幸福。”

史青龙作品

在史青龙的作品中,老百姓是永恒的主题。他希望看过他作品的人能从中感知到一个更有味道的武汉,一个更具时代印记的武汉。

市民大讲堂主讲人、手机摄影家、《武汉家天下》总编辑缪德杰点评:

史青龙老师的三高

高超技艺:史青龙老师摄影功底深厚,技术高超,对影像把握能力极强,艺术感强!这与他多年勤奋钻研和积累是分不开的。不说他获得的这么多大奖和发表的这么多作品,就说今天他在大屏幕上给我们展示的作品,拍摄的人物都极为生动,很多作品影像都极具动感,这要求对快门速度有极好的控制!而且这里面有很多都是胶片拍摄,不可能像数码相机那样即拍即回放。仅就这一斑就可窥全豹。

史青龙作品

高尚情怀:尽管史老师摄影技艺高超,但他的作品又都朴实无华,绝不炫技,不追求所谓高大上的题材,他的作品全部都对准百姓、对准生活、对准家乡!这才是真正人民的艺术、高尚的情怀。我们可以看到,他的作品拍的都是家乡武汉的身边人、身边事,作品中浸透着对家乡对百姓浓浓的情、深深的爱。

史青龙作品

高龄童心:今天在台上声若洪钟侃侃而谈的史老师其实已经70多岁了,摄影经历都超过五十年了,作品完整覆盖了改革开放四十年的历程。但他不像很多功成名就的大师那样固步自封,沉迷于过去的成就,而是保有一颗童心,与时俱进,对新生事物充满热情。对于手机摄影的支持和亲自实践就是一例。(记者汪洋 余坦坦 李志翔 通讯员白洁)

【编辑:朱艳琳】