文华校方走访北京老校友

长江日报融媒体5月23日讯(记者李芳) 今年是武汉保卫战80周年。1938年6月,湖北省政府为了抢救战区学校、保存湖北教育的基础,将各类基础学校合并,组建“湖北联中”。近2万名师生员工跋山涉水风餐露宿,历时3个多月迁往鄂西、鄂北后方各县,当时在恩施落脚20多所学校。今年2月起,本报曾推出连续报道《12位老教师重走“湖北联中”西迁路》《记者探访80年前联中旧址》《“湖北联中”回迁各校智力反哺鄂西人民》,向读者揭开这段不为人知的历史。

这些报道也引起了武昌文华中学师生的关注。从5月起,该校师生在校长杨胜红的组织下,开始策划暑假到云南“寻根”之旅。“我们也是‘湖北联中’的一个分支,只不过我们当年是往西南走,‘联中’的历史少了我们不算完整。”杨胜红昨接受采访时说。

云南省镇南县(今楚雄少数民族自治区南华县)联中校舍远景

县志佐证“西南联中”这段历史

记者从《镇南县志·卷之七》记述中看到这样一段话:城北纪家屯,前商会会长纪正纲(立三),就所建新屋之南辟一园,又名“笠园”。内有小池种荷,艺各种花木已夥。自抗战以来,武汉联中流寓到县,赁新宅设学校,而园艺附之。园艺之兴,当俟诸异日矣。

这是抗战初期,比如西南联大等一些名校撤往西南的一个缩影。虽然时间只有三年,从中却能了解当年联中抗日爱国活动和镇师、南华一中的一些渊源。

1938年10月,武汉三镇沦陷。

1938年5月,地处武汉的武昌文华中学,汉口圣保罗中学和希理达女子中学(现武汉市第25中学)为避免日军的奴役蹂躏,派出先头人员到镇南联系校址,为学校向西南搬迁作准备。

“为什么文华中学没有随湖北学校大部队迁往恩施?”杨胜红带着这个问题走访了北京的几位文华校友张彩兰、张彩瑞、安宝其等人,他们都曾流亡西南求学。据校友透露,文华中学校内当时活动着很多共产党人,国民党当局曾担心西迁后不好控制,不愿文华中学西迁。后来,经共产党高层和国民党当局沟通,文华中学才拿到了“南迁令”。

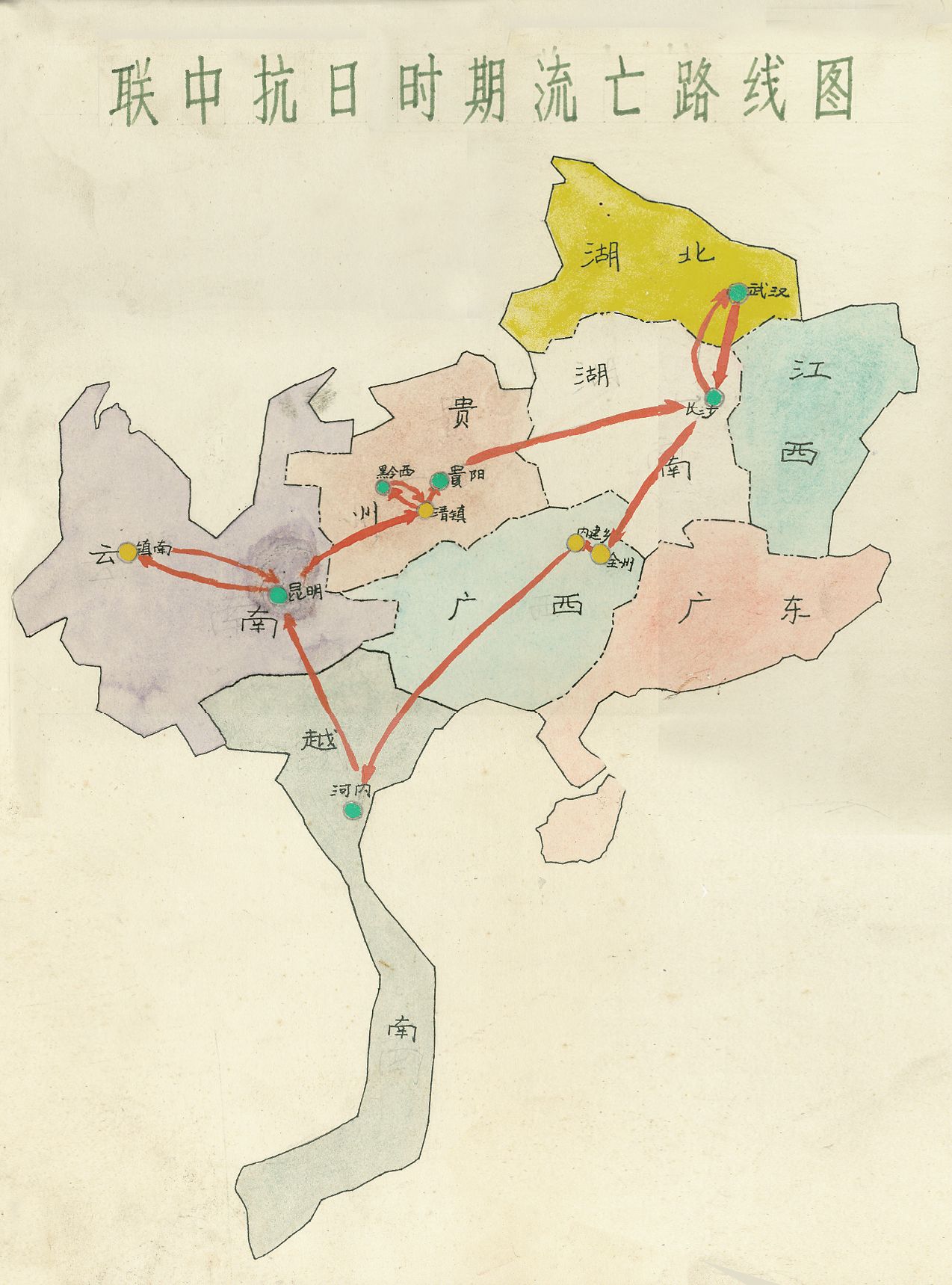

“西南联中”抗日时期流亡路线图

“西南联中”从云南到贵州辗转8年坚持办学

南华(即镇南)地处云南腹地,又居滇缅公路沿线,宜驻足办学。三校先遣人员选定镇南后,受到了镇南一些有识之士和人民群众的欢迎,得到纪余屯(又称纪家村)曾在县政府实业局任局长的纪正纲(立三)等人的赞助,将他家的“笠园堆店”,又名“纪立三大院”定为校址。10月,三校陆续搬迁到镇南,到镇南后,三校联合组成“鄂湘教区联合中学”。学校设在南华龙川镇北门外纪家村纪立三先生家大院内的纪家祠堂,纪家村各户为学生宿舍,上课时就几人在土基上共架一块窄木板当课桌。

这段历史在2006年美国华侨报《抗战时期的流亡中学》中如是记载:在中国抗日战争中,“联中”先后迁校达4次,师生们迂回穿越云贵高原,行程达3000多公里;师生团结互爱,渡过一个个难关险情,8年中没有出现过一次人身伤亡事故。这在中国乃至全世界都是罕见的……在流亡中办学的“联中”比那些大学困难更大、条件更差。“联中”的学生绝大多数都是孩子,流亡中大多要靠步行,所到之处没有现存校舍可借用,更不可能临时新盖简易校舍,所以师生们一路上只能住在庙宇、祠堂,或借往较大民房,开通铺挤在一起……

“联中”由三校校长严家麟(文华)、李辉祖(圣保罗)、彭仁丰(希理达)组成校务委员会,三校校长轮流主持校务。由于“西南联中”处于颠沛流离境地,师生倍感学校办学之不易,教师大多是留美回国学生,文化素质甚高,又有较强的爱国热情和责任感,加上文华中学在全国享有盛誉,慕名前来求学者甚多,学校很快发展成为有附小六个年级,初中六个班,高中六个班的完全中学。“西南联中”以“读书救国”作为办学的指导思想,在学生中和社会上进行了许多爱国民主抗日思想教育和宣传。

“联中”组成后,为了使师生牢记日本帝国主义侵略我国的国难家仇,对师生进行反抗日本侵略军的爱国民主思想教育,教育学生“读书救国”。学校根据当时的局势和国破家亡的现实,创作了“联中”校歌,歌词是:猗猗“联中”,渊源江汉溯朝宗;流离颠沛,依然合作分工;读书救国,好从时势造英雄;努力奋斗,有志必竞成功……。

为宣传爱国民主抗日思想,“鄂湘教区联合中学”组织了文艺宣传团体——文华剧社,排演街头戏,话报剧等文艺节目,经常利用赶集日到街头进行宣传演出。“联中”师生的爱国活动成为镇南县抗日救亡运动的主体。1939年11月25日的《南方》半月刊就刊载了《九·一八在镇南》的文章,对鄂湘联合中学师生的“九·一八”活动作了详细报道。一些爱国民主人士说:“抗日时期应如此,复兴中国当如此。”

师生欲实地“寻根”永远铭记这段历史

1942年5月,由于日军从缅甸侵略云南,龙陵、腾冲失陷,“联中”于1942年夏迁往贵州清镇县巢凤乡东山寺继续办学,1945年抗日战争胜利后,“西南联中”迁回武汉。

今天的文华中学师生没有忘记这段历史。为延续老一辈的优良传统,校长杨胜红牵头策划了“弘扬文华传统 讲好文华故事”系列走访活动,通过记述文华校友的往事见闻,展现文华的历史沉浮、治学之道、师辈恩泽、同窗情谊。

今年4月中旬,校方一行抵达位于中国气象局的张彩兰医生家中。张医生一家可谓是“文华之家”,其父亲张恩宣曾是抗战前后“西南联中”时期文华校医,兄弟姐妹五人都从文华毕业。张医生从头至尾经历了“西南联中”在战乱时期的迁徙,顶着日寇遮天蔽日的轰炸,从湖南到广西,途经越南河内,再经过云南最后到贵州。

“尽管学习生活条件艰苦,但联中学生活动仍然持续地开展着,包括毕业典礼、运动会等,师生们充分利用手边的工具材料,将这些活动开办得有声有色。”张医生说。

此外,在该校的校史馆里,记者看到“鄂湘教区联合中学”作为一个大板块进行了集中展示。在“西南联中”办学的这一时期,还为祖国培养出了潘际銮、万哲先、石元春、应崇福4位院士,成绩斐然。

“我们计划把这段迁移的路重走一次,是对学生进行一次深刻的爱国主义现实教育,让他们知道我们学校是从哪里来的,让他们知道前辈们是在怎样艰苦的条件下求学,他们才会珍惜今天的幸福生活。”杨胜红说。

武汉市老教授协会会员、武昌省实验中学特级教师虞京蕾得知此事后到文华实地走访。“我们准备立刻着手把这段历史补充进我们课题。”虞京蕾说。

【编辑:叶凤】