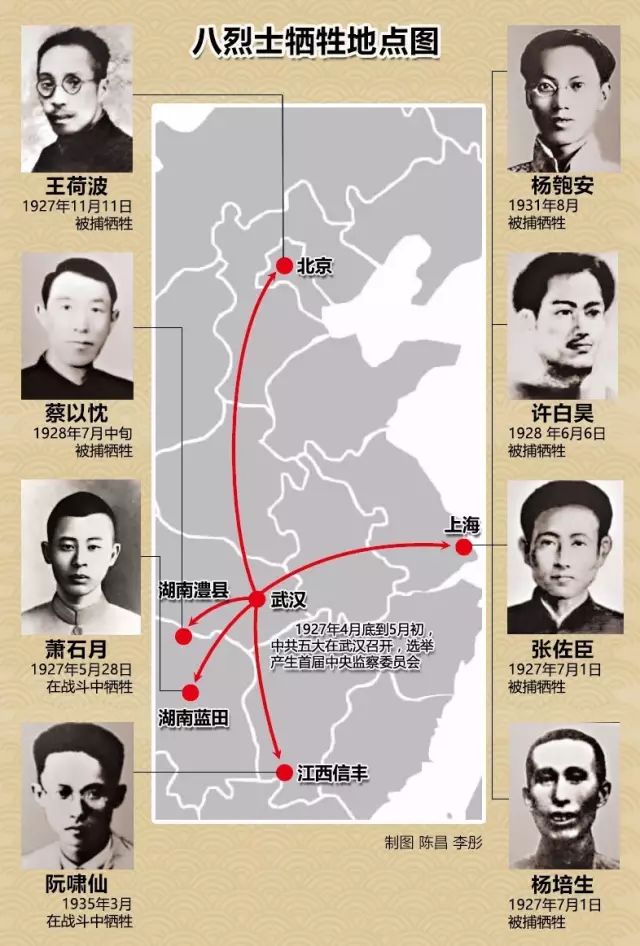

长江日报讯(记者刘敏 整理) 1927年,在武汉召开的中共五大上,选举产生首届中央监察委员会。10位成员,短短8年间,先后有8人英勇牺牲,牺牲者平均年龄34岁,最大的45岁,最小的21岁。

这8位烈士,有7位在就义前或生前,给家人、后人或革命同志留下了最后的嘱托;烈士萧石月在激烈战斗中,将最后一颗子弹留给了自己,甚至来不及给后人留下只言片语。

从首届中央监察委员会牺牲者的“遗嘱”中,我们可以触摸到中国共产党人的初心,从中感悟他们为什么出发,感悟他们为理想信念甘愿抛头颅洒热血的精神密码。

就义前嘱托后人别走与他相反的道路

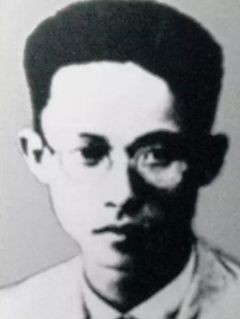

王荷波(1882-1927) 首届中央监察委员会主席 45岁牺牲

1927年5月,王荷波在武汉召开的中共五大上,当选首届中央监察委员会主席。同年10月,由于叛徒出卖,他在北京被捕。一个月后,45岁的他被敌人秘密杀害于北京安定门外,抛尸荒野。

据北洋政府警察厅关于王荷波等被捕情况的原始报告档案记载,王荷波被捕后,无论敌人怎样严刑拷打,对党的机密,他始终没有透露半个字。敌人的档案,无声地记录着一位杰出的中国共产党早期领导人对党的忠诚和坚贞不屈、慷慨赴死的豪迈。

“姥爷就义前,在狱中给家人留下的唯一嘱托,就是请求党组织对他的子女加强革命教育,教育他们千万别走和他相反的道路。现在,可以告慰他老人家的在天之灵了,他的后人一直在沿着他的足迹前行。”王荷波外孙赵迪说。

赵迪是王荷波小女儿王修竹的长子,父母生前都是离休干部,父亲曾任电信总局副局长。赵迪说,父母从来不为家人行使特权,从小到大,他们兄妹几个没沾过这个“革命家庭”半点光。

有两个小事,赵迪至今记忆深刻。一是父亲从不用公家的车办私事,平时上班都是骑自行车。二是直到家用电话基本普及,家里一直没有安装过电话。父亲说,按规定不能装就不能开这个口子。

“母亲1939年参加革命,离休前是邮票厂的普通科员,她从未向组织提出过任何要求,还经常鼓励我们,自己的路要靠自己走。”赵迪说。

“我常想,姥爷就义前为什么要给后人留下这句唯一的遗嘱?”赵迪说,小时候他一直把姥爷和周恩来一起干革命的故事,作为向小伙伴炫耀的资本,觉得姥爷要是能活到革命成功,一定会是级别很高的“大官”。

长大后,赵迪逐渐明白,姥爷王荷波当年以必死的决心去从事革命,决不是为了将来自己能做大官,让子孙享受荣华富贵。赵迪说,他终于找到了答案:那是因为他们有崇高的信仰,并愿意为信仰、为党的事业和人民解放牺牲一切。

家书中教育后人“决当做中国有用之人”

许白昊(1889-1928)首届中央监察委员会委员 39岁牺牲

1917年,许白昊离开湖北应城老家到武昌求学,后来参加革命,组织工人运动,担任首届中央监察委员会委员,直至1928年在上海被捕牺牲,许白昊再也没有回过他出生的老屋。

党史专家介绍,1927年,许白昊当选中央监察委员后不久,被党派往上海工作,临行前,他把自己掌管的7万多元工作经费,连同详细账单,一起交给了接手的同志。

1928年2月,许白昊参加江苏省委在上海召开的工作会议,由于叛徒告密,敌人包围会场,他和陈乔年、郑覆他一同被捕。面对敌人的严刑拷打,许白昊英勇不屈,痛斥敌人。当年6月6日,许白昊壮烈牺牲。

在应城市国税局的廉政文化长廊,有一个宣传栏专门介绍许白昊的事迹,上面还印着许白昊一句原话,“决当做中国有用之人。”

许白昊侄孙许振斌说,这句话来自许白昊写给应城老家的一封家书,这封家书装在一个苏联长牛皮信封里,它躲过了国民党、日本人的历次搜查。家书原件在上世纪70年代遗失。

许振斌说,许白昊他们那一代人,对党忠诚,做人做事规规矩矩。

许白昊的精神潜移默化影响着后人。“许家到我这一代弟兄4个,3人经党培养成为国家干部,都牢记大爹许白昊的革命精神,工作上廉洁奉公,生活上节俭朴素。大爹许白昊家书里那句话,如今成为许家的家训,每年清明节,我们兄弟姐妹几家以及孩子们,都要到许家祖坟前,齐读家训”,许振斌说。

生前嘱托后人不要找组织的麻烦

蔡以忱(1896-1928)首届中央监察委员会委员 32岁牺牲

1927年中共五大上,蔡以忱当选为中央监察委员会委员。“八七”会议后,他前往湖南,参加毛泽东领导的湘赣边界秋收起义。1928年7月,因遭叛徒出卖,蔡以忱在湖南常德澧县被捕,英勇就义。

“祖父32岁就牺牲了,他投身革命后仅回家两次。”蔡以忱的孙子蔡亚生说,他一直四处搜集和祖父蔡以忱有关的资料,在这个过程中,逐渐理解了祖父的选择,“祖父远离故土,所做的一切都是为了革命,为了让人民生活得更好”。

“我听母亲讲,当年村里一些乡邻对祖母说,以忱当了这么大的官,你怎么不找他要一些东西?但祖父在祖母回乡前跟她讲,‘你带着孩子,哪怕生活再困难,也要自己想办法解决’。”

蔡以忱生前还曾对长子蔡惠安说,为人要正直,要为百姓着想,不要找组织的麻烦。蔡亚生说,蔡家后人谨记蔡以忱的嘱托,哪怕生活再困难,也没有一个人向组织提出特殊要求,从不主动透露自己的烈士后人身份。

蔡亚生说,以前生活困难时,父亲蔡光海从不愿意找政府的麻烦,让子女靠自己的力量解决,父亲常说“国家这么大,有困难的人多了,如果我们老是伸手向组织要这要那,会愧对祖先”。

蔡以忱牺牲后没有留下什么遗产,只有数件遗物是通过妻子吴金梅作为“传家宝”传下来的。他在写给妻子的信中说:“他日子女成人,我曾经用过的铜剑、砚台以及我的衣物,你可以选择一些给他们留作纪念。”

吴金梅一直将这些遗物妥为保存。“祖母常说这是祖父用过的东西,她教育我们要认真读书、诚实做人。”蔡亚生说,“祖父是这么伟大的人物,又是这么廉洁,我们后辈绝不能给他丢脸。”

战斗至最后一刻饮弹自尽

萧石月(1900-1927)首届中央监察委员会候补委员 27岁牺牲

萧石月,湖南常宁人,1927年在中共五大上当选为首届中央监察委员会候补委员。李维汉回忆录多次提到这位出类拔萃的年轻党员,以“忠实、沉着朴素、忠诚坚定”来概括萧石月的优良品质。

1927年5月,“马日事变”发生,萧石月接到中共湖南省委通知,要求各地工农武装攻打长沙。他立即带领300多工人武装,日夜兼程,取道蓝田,向湘潭进发。当队伍行至蓝田时,突遭许克祥部一个营的伏击。

史料显示,在敌众我寡的情况下,萧石月用手枪击倒了几个妄图活捉自己的敌兵,在枪里剩下最后一颗子弹时,他掉转枪口对准了自己的胸膛,牺牲时年仅27岁。

萧石月牺牲后,家里人很长时间都不知道。因为萧石月17岁离家参加革命,直到牺牲,中途只回过家一次,半夜回来,天不亮就走了。

中华人民共和国成立后,在中央工作的李维汉给萧石月老家写来一封信,讲述了萧石月的革命经历,并写到“(萧石月)大革命失败后牺牲于锡矿山”。

当时家人都不知道萧石月是谁,因为他参加革命工作后改了名字,村里人都称他为萧连祜。接到李维汉的来信后,当时常宁县革委会组织专人进行了调查认定。在牺牲20多年后,萧石月被追认为革命烈士。

在湖南常宁当地,一些老人至今仍能把萧石月过去的事情讲得清清楚楚,“他这个人,从小爱打抱不平,乐于帮助穷人”“他这个人,为了革命事业豁得出去,不怕死”“他这个人,不向既得利益和反动权势低头”。

萧石月侄孙萧真应说,萧石月的革命故事,在家族里广为流传,“他对革命的忠诚,已成为我们家族的‘精神传家宝’”。

狱中传话亲人“千万不要接受敌人送的钱物”

杨匏安(1896-1931) 首届中央监察委员会副主席 35岁牺牲

作为我国最早系统宣传马克思主义的革命先驱,杨匏安与李大钊并称“南杨北李”。1927年,在中共五大上,杨匏安当选首届中央监察委员会副主席。

1931年7月,杨匏安在上海做地下工作时被捕。在狱中,杨匏安面对国民党的高官厚禄引诱,宁死不屈。蒋介石甚至亲自出马劝降,杨匏安不为所动,把电话都摔了。不久,年仅35岁的杨匏安在上海被国民党杀害。

今年88岁的杨文伟是杨匏安最小的孩子,父亲去世时他才2岁。他至今还清晰记得,父亲就义前从狱中设法传出的小纸条上的叮嘱,“玄儿不可顽皮”,“缝纫机虽穷不可卖去”。因为这个缝纫机是家中唯一的谋生工具。杨匏安还告诫家人,千万不能接受国民党要人送的钱物,如不能生活下去就立即南返。

“实际上广东老家已经没有任何财产了,但父亲在遗嘱中只字不提让家人去找党组织,因为他怕给组织增添负担”。杨文伟老人说起那段历史非常沉痛,“当时母亲病重,无奈之中甚至想把我给卖掉,后来因为我的哭闹和祖母的坚持,此事才作罢。”

杨匏安牺牲后,他的子女们都走上了革命道路。长子杨玄由周恩来送去参加革命工作;二儿子杨明1938年在武汉找到周恩来,随后去了延安;三儿子杨志也被党组织送去延安参加革命;最小的儿子杨文伟则被祖母、姐姐杨绛辉等带到香港,继续为党收集、传递情报。

“我们一大家子很多人都因为革命,连尸骨在哪里都不知道。后来二哥、四哥在外地去世,骨灰送回了珠海,就埋在父亲雕像背后的树下,永远陪伴着父亲。”杨文伟说。

他们为什么能做到这么多伟大的事情?杨文伟老伴、85岁的郑梅馨回答:“可能真的是有一种基因吧,信仰,也是一种基因。”

“请带一信给我的妻子,叫她不要难受”

张佐臣(1906-1927)首届中央监察委员会委员 21岁牺牲

张佐臣牺牲时年仅21岁,留下的生平资料不多。1927年7月初,他牺牲在上海龙华监狱——现为上海龙华烈士陵园。

1927年4月下旬,张佐臣等奉命从上海乘船去武汉参加党的第五次全国代表大会,在大会上,张佐臣当选为首届中央监察委员会委员。从汉返沪后,由于被叛徒出卖,6月29日,张佐臣在上海总工会秘密办事处开会时被捕,关押在龙华监狱。

审讯期间,张佐臣受到了严刑拷打,但毫不屈服。临刑时,张佐臣和杨培生等4人肩并肩,神色自若,高唱《国际歌》,观者无不为之动容,连刽子手都惊慌失措,临时决定改枪杀为砍杀。

张佐臣被关押在上海龙华监狱期间,对同时被捕的难友说,“如果你们能出去,请带一信给我的妻子,她在苏联,叫她不要难受,再嫁一个好人。”

张佐臣的妻子周月林,也是一名共产党员。牺牲前一年,张佐臣将妻子周月林送往苏联,自己则受党委派赴无锡从事工人运动,夫妻就此永别。其时,周月林已有6个月的身孕。

1927年1月13日凌晨6时,周月林在苏联生下了她和张佐臣的女儿。周月林在苏联的第二任丈夫梁柏台,视烈士遗孤如同己出,为她起了一个俄文名字:伊斯克拉,意即“火星”,取“星火燎原”之意,期盼女儿做“革命火种”,中文名叫忆霞。

1931年5月,梁柏台和周月林一起踏上了回国路程,为了全心投入新的革命事业,行前他们将女儿忆霞和儿子玛依(后改名为伟力)送到莫斯科南郊的瓦斯基诺国际儿童院。从那以后,周月林就再也没有见到过自己的骨肉。

“即使砍我脑袋,我也要参加共产党”

杨培生(1883-1927) 首届中央监察委员会候补委员 44岁牺牲

1927年6月29日,担任中共江苏省委执行委员的杨培生在上海总工会秘密会址开会,遭叛徒出卖被捕。他们先被送到狄思威尔路巡捕房,当晚转押到淞沪警备司令部。

审讯期间,杨培生以化名应对,但叛徒指认,身份暴露。杨培生意识到,他们可能马上会被杀害,但他没有动摇和软弱,他平静地对难友们说:“我们既被捕,诸同志宜各努力奋斗。”1927年7月1日,杨培生在受尽严刑折磨后,从淞沪警备司令部的牢房平静地走向刑场。临刑前,他泰然自若,高唱着《国际歌》。

在位于上海浦东新区的川沙烈士陵园,杨培生生前的两句话成为这里最重要的展品。一句是:“我看党为平民谋事就是好,即使砍我脑袋,我也要参加共产党。”另一句是:“一个人能为天下劳苦工人的解放多做些事,打倒了反动派,大家安居乐业,不就是顶好的事吗。”

第一句话是杨培生学会唱《国际歌》后,对张佐臣说的。1925年,杨培生迎来上海区委派到浦东工作的张佐臣,面对比自己年轻近20岁的年轻党员,杨培生心怀敬仰,与他成为忘年交。一天,张佐臣在开会时教大家唱《国际歌》,顿时打动了杨培生,令他情绪激动、浑身是劲,很快学会这首歌,并对党产生憧憬,找到张佐臣要求入党。不久后,他加入了中国共产党。

“党指向哪里,就去往哪里;认真做事,为人正直,这些是祖父教给我们的”,谈起祖父、革命烈士杨培生,杨明娟饱含深情。她说,祖父在革命时投入、忘我,把自己完全献给了党和人民,丝毫没有考虑个人利益,没为自己留后路,为革命倾其所有。

杨明娟记得,读小学时,她曾看过一本名为《浦江故事》的书,里面记述了杨培生的革命事迹,深受震撼。“祖父对党无比忠诚、甘于献身的精神鼓舞着我们,为党和祖国富强贡献一切,这是祖父留给我们的最宝贵的精神财富”。

哪怕最困难时候,仍要与党保持一致

阮啸仙(1897-1935)首届中央监察委员会候补委员 38岁牺牲

1927年在中共五大上,阮啸仙当选首届中央监察委员会候补委员。后来,阮啸仙接受党组织派遣,先后赴莫斯科、天津、内蒙古、辽宁、上海、沈阳等地从事革命工作。

其间阮啸仙常对同志们说:“革命处于低潮,仍要充满对革命胜利的信心。哪怕是最困难时候,仍要与党保持一致。”

1934年阮啸仙调往赣南,红军主力长征后,他留守下来领导游击战争,在一次与敌人作战时被流弹击中胸口,英勇牺牲,时年38岁。

在广东河源市革命烈士纪念馆内,展示了阮啸仙烈士的一封家书——

“爱儿:……你想学好,你应该向你眼前的事情去学,事无大小,都有它的道理的。想见识多,有本事能耐,不必向上海或国外花花世界去学,随时随地随事都是书本,都有够学的道理在,哪怕是烧火煮饭的小事……”

这封几百字的家书,是1933年阮啸仙写给儿子阮乃纲的。革命形势严峻,阮啸仙与儿子聚少离多。他们之间仅仅通过两封信,这是第二封,也是最后一封。

1933年初,14岁的阮乃纲给父亲写了第一封信。阮啸仙收到后,当晚给儿子回了信,信中嘱咐阮乃纲孝敬母亲、好好学习、更加进步。

于是阮乃纲又给父亲写了第二封信,但迟迟没有收到回信。后来才知道,阮啸仙遇到了“最困难的时候”——党在上海的一些秘密机关连遭破坏。直到几个月后,形势稍稍稳定,才抽空回了信。

收到这封回信,阮乃纲又写去第三封信,但从此音信全无。他此时并不知道,父亲阮啸仙再也无法给他回信。

阮乃纲是阮啸仙烈士的独子,但从不以烈士后人自居。逢年过节,总有省市各级领导到家里来慰问。面对“有没有什么困难”这样的询问,阮乃纲总是摇摇头:“没有困难,都挺好的!”

阮乃纲对子女们也是这样。“兄弟姐妹几个都是普通工人,爸爸从没想用自己的烈属身份为我们谋福利。”阮啸仙的孙子阮钦彤说。

【编辑:祝洁】