文/刘洪波

时间的紧迫感代替了舒徐感,时间的物象从四季变化转变到钟表盘。新的时间观首先是在国势倾危、保国保种的大语境下得到表达,接着是在个人的时间认知上成为新的正统。无论从事何种职业,也无论在人生或政治上有何立场和态度差异,人们对时间都有同样的认识,时间很有限,必须抓紧。

鲁迅有许多关于时间的名句,最著名的如“美国人说,时间就是金钱;但我想:时间就是性命。无端的空耗别人的时间,其实是无异于谋财害命的”。蒋介石说,“我们要做人,第一就是要节省时间,一个人的学问事业,统统限在时间中,如果不重视时间,不节省时间,不运用时间,一天二十四点钟,转眼过去了,什么事都不会做,这一生就是等于死了,什么事业都不能成功”。两个身份、立场都不相同的人,时间的主张难说有多大区别。

清末,教育家陆费逵已将浪费时间作为不道德现象:“我国人于时间观念素称淡薄,约期不践,迟误时刻,一若为道德所许可者,诚可叹也”。民国初年,小学生的修身教科书上已要求做到守时。不过,整个社会的行为习惯改变并不明显,直接导致国家出面与时间浪费作斗争,时间问题的道德化也为国家准备了出场机会。

历法、纪年、授时等向来是国家的号令,但人们以怎样的步伐度过时间却是个人生活领域,你是急如星火还是慢条斯理,自便。但在20世纪,这一点被改变了。

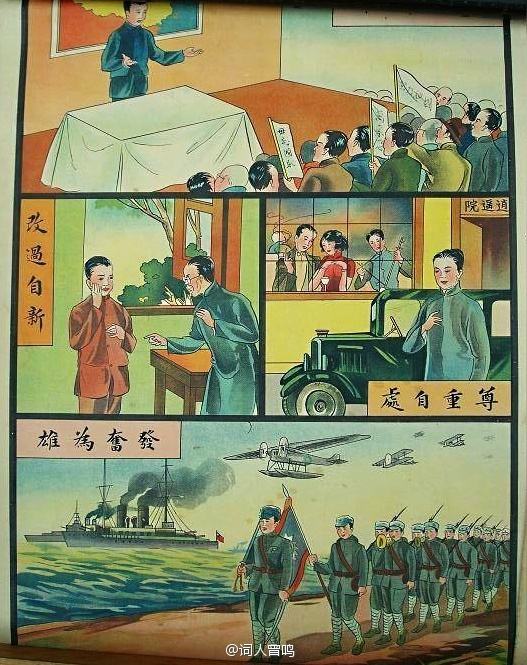

民国时期的新生活运动,全面介入公民的公共和私人生活,以提高“国民道德”和“国民知识”、“复兴一个国家和民族”。守时运动,是新生活运动的重要内容,蒋介石甚至视之为“头等大事”:“刻苦耐劳之外,我们还有最紧要的一事,就是遵守时间”。1933年孙中山纪念周仪式上,3分钟默哀,司仪1分钟就宣布结束,江苏省主席陈果夫要求重新来过:“如说3分钟,必须恰是3分钟,才算是切实,不可为2分59秒,亦不可是3分零1秒”。

当时,各地设立标准钟,安置子午炮,规定守时办法,连居民作息都规定了时间。湖北省新生活运动促进会推出宣传标准:遵守时间是一切成功之母,遵守时间为利己利人的良好方法,遵守时间为处事接物必具备的条件……报刊上刊出《劝守时歌》称:“中国人,不守时,万邦轻视最可耻!有约皆迟到,如期而到真个少,坏秩序,乱事机,忽忽悠悠没药医!恶习已深不自觉,以为小节,不关大体,暮气沉沉,远情悖理。新生活,君须知,第一规矩在守时”。

抗战胜利后,新生活运动仍在断续推进,当政者仍然认为“国家的进步,系于它的人民,能否合理利用时间”。行政院公布“厉行守时运动实施办法”,并表示“相信不逾数月,即将‘不守时’的风气,转变过来”。实际上,当然仍然未能达成目标,而且随着“戡乱”节节败退,政权倾覆,新生活运动也悄然停止。

新中国建立,“时间开始了”,迅速恢复国家发展,然后是迅速实现工业化,都对时间有十分紧迫的要求。“多快好省地建设社会主义”是总路线的结句。多快好省,首在其多,多与快有同义之处,在更少的时间内完成更多的事情。越多越好,越快越好,一句话形容,就是“一天等于二十年”。这就是大跃进运动。大跃进运动意在最短时间内实现国家发展,“十年超英,十五年赶美”。

“一万年太久,只争朝夕”,这不只是毛泽东个人的神思,而是近代以来中国国势在时间感上的总反应,甚至,这是进步主义、发展主义、效率主义、工业主义的内在逻辑,一种近代以来的人类精神。从地理大发现直至今天,竞争性的世界秩序无论以贸易、武力或科技来奠定,后面都有一个对时间运转不断加快的进程,意图在最短时间内更多地产出、更多地消费、更广地覆盖、更快地获取,并以之成为先进与落后的决定条件。

如果说国民政府时期的“新生活运动”对时间运筹的要求主要是“准”,新中国的大跃进运动在时间运筹上的要求则主要是“紧”。虽然两者后面的“时间宝贵,时不我待”是一致的,但前者强调“守时”,后者强调“全时”。故而,新生活运动对时间进行程序化设计,大跃进运动则要求尽可能把时间全部投入到劳动之中。大跃进运动之后,中国逐渐进入文化大革命时期,时间的废弛成为重要问题,邓小平1975年治理整顿,是以“准点”作为恢复生产和建设秩序的要务。

改革开放后,“时间就是金钱,效率就是生命”的口号被认可,将时间与金钱建立等式,外在的是认可时间的经济价值,内在的是对金钱作为价值尺度的首肯。只有在这一阶段,工业化加快推进,工业社会所需要的时间意识、守时习惯才得以确立。个人时间被整合到经济流程之中,时间行为上的现代转型完成了。

刘洪波湖北仙桃人。本报评论员,高级记者。

关注

关注