长江日报融媒体4月26日讯(记者周建华整合) 4月24日,第三个中国航天日。60余年来,中国航天事业在无数航天人的接续奋斗下,经历了从无到有、从弱到强的艰难历程,同时也在不断刷新着航天强国、科技强国的新高度。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平2013年7月26日上午会见神舟十号载人飞行任务航天员和参研参试人员代表时点赞航天人,“我们培养造就了一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的高素质人才队伍,培育铸就了伟大的载人航天精神。”

从“神舟五号”首飞成功到“神舟十一号”问鼎苍穹,先后有11位中国航天员征战九天,一次次将祖国荣耀写上太空。梳理他们对亲身经历的讲述,从中处处可见载人航天精神。

特别能吃苦 超高强度训练,从未有人中途放弃

杨利伟在神舟五号飞船内展示国旗和联合国旗帜

从“神舟五号”首飞成功到“神舟十一号”问鼎苍穹,背后都饱含着包括航天员在内的无数航天科技工作者的艰辛奋斗和奉献牺牲。特级航天员杨利伟曾透露,由于太空没有人类赖以生存的一切要素,航天员进入太空前必须进行超乎常人耐受力的高强度训练。比如超重训练中,航天员要在时速100公里的离心机中飞速旋转,相当于体重8倍的负荷压在身上,人的脸会被拉变形,眼泪不由自主往外流,眼前发灰、发黑,甚至意识丧失,危及生命。航天员一手拿着操作器、一手拿着报警器,只要感到不能坚持就可以报警中止实验。但20年来,没有一个人摁过这个报警器要求暂停。

王亚平在参加航天员选拔时问杨利伟,成为航天员最难的是什么?杨利伟回答“学习”。等她加入航天员大队,才体会到“学习”二字的分量。航天员训练包括4个部分,其中,光理论课程就有30多门。入选中国首批航天员后到首次飞天前的十年间,景海鹏从没有在晚上12点前睡过觉,也没有耽误过一天训练。航天员刘旺说,航天员基本都是“夜以继日硬啃”。

经过严格考核评定,先后选拔的两批航天员顺利通过考核,全部具备了独立执行载人航天飞行任务的能力,创造了世界航天员训练零淘汰率的纪录。

特别能战斗 “感觉五脏六腑都要碎了”,坚持记录下过程供今后改进

2003年10月15日“神五”发射,火箭加速上升时,产生了与人体内脏频率相近的共振,而这种情况是在前期实验中无法检测到的。“我感觉五脏六腑都要碎了,恐怕要牺牲了。我盯着计时器,算着时间,心想就算是牺牲了也要记录下这个过程,供科研人员今后改进。持续了26秒共振之后,飞船飞出大气层,整流罩打开,阳光照射进来,我不由眨了一下眼睛,就听地面指挥大厅里有人喊:‘你看,他还活着!他的眼睛在动!’”回忆起神舟五号发射历程,“中国太空第一人”杨利伟感慨地说,不怕牺牲的奋斗精神体现在每一个航天员的身上。

2005年10月12日,“神六”飞船载着费俊龙和聂海胜发射升空。与“神五”相比,“神六”增加了一个轨道舱舱段,他们要在轨道舱进行一些试验。飞行期间,费俊龙和聂海胜成功进行了4次穿舱试验。“我想要做些什么,让大家知道我们适应了失重、生活得很愉快。”费俊龙想起此前在国外航天员做的“前滚翻”,“外国航天员能做到的,中国航天员也一定能做到”,14日16时,他大胆地在飞船返回舱失重状态下连续做了4个“前滚翻”动作,让看电视直播的观众开心了许久。却让地面科研人员紧张了好一阵子。

特别能攻关 “1500多次操作训练”,确保太空穿针精准完成

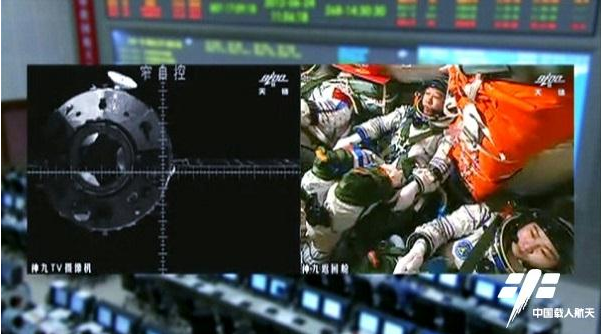

2012年6月25日12时55分,航天员景海鹏、刘旺、刘洋驾乘“神九”,以太空穿针的中国精度,完成了首次手控交会对接任务,进驻天宫一号。控制着两个飞行手柄,驾驶飞船成功对接的是刘旺。对接成功后,他眼中泪光闪动。发射前,为了让他在任何情形下都能顺利对接,地面设置了无数种突发状况。每一次“刁难”与“突然袭击”,刘旺都逐一通关,成功率100%。“刚开始在120米试手柄的时候,还是有点压力的。随着距离的接近,我的信心越来越大。”镇定的刘旺说。“我们在训练模拟器完成了1500多次的手控交会对接操作训练,我坚信我国的载人航天技术是一流的,工程科研人员是一流的,中国航天员也是一流的,我有充分的信心完成好任务。”

刘旺在太空进行首次手控交会对接

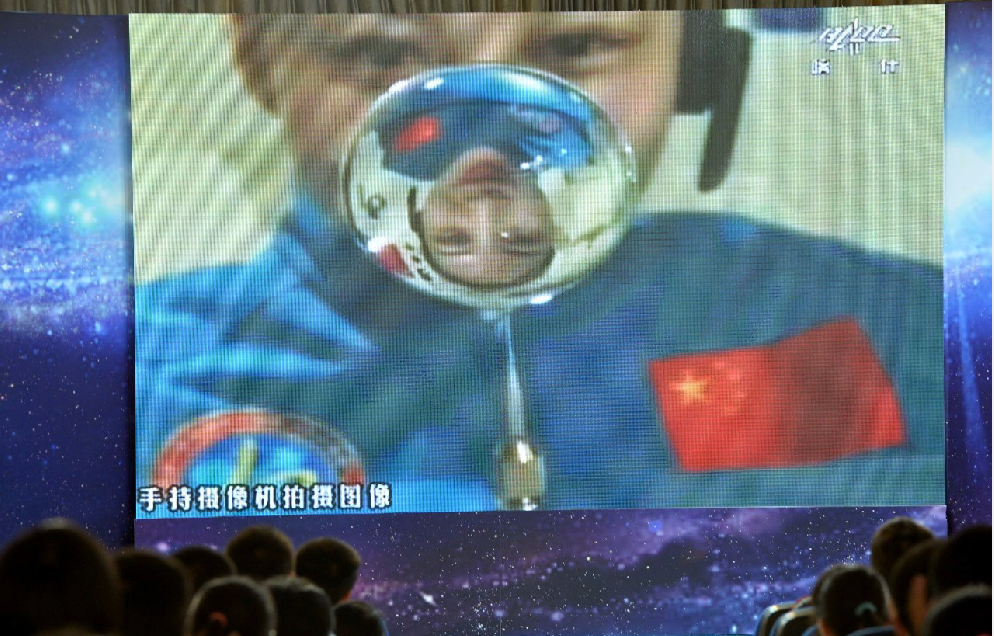

2013年6月11日,聂海胜、张晓光、王亚平驾乘“神十”成功进入太空,再次探访天宫一号。6月20日,王亚平担任主讲为全国6000多万中小学生进行40多分钟的太空授课。这是我国载人航天飞行中首次开展教育应用类任务。太空授课结束后,她收到了很多孩子的来信,很多人都提到,未来要当一名探索太空的航天员,“我没有想到一堂短短的太空授课给孩子们带来如此大的影响。”

2013年6月20日10时许,中国女航天员王亚平在天宫一号为全国青少年进行太空授课

特别能奉献 “请祖国放心,我们坚决完成任务”,浩瀚太空见证忠诚

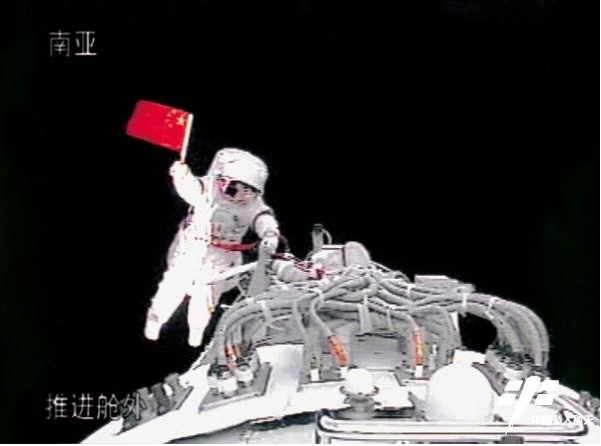

“神舟七号报告:我已出舱,感觉良好。神舟七号向全国人民、全世界人民问好!请祖国放心,我们坚决完成任务!”2008年9月27日下午,身着“飞天”舱外航天服的翟志刚,挥动着鲜艳的五星红旗向地面报告,他在19分35秒的舱外活动中飞过了9165公里,被称为中国“飞得最高、走得最快”的人。但很多人并不知道,翟志刚、刘伯明出舱时舱门几次都难以打开,轨道舱又突发火灾报警,地面指挥员明确航天员根据实际情况、临机决断。他们以“哪怕回不去,也要让五星红旗在太空高高飘扬”的决心果断出舱,最终把中国人的脚步首次留在了太空。

2008年9月27日,航天员翟志刚在航天员刘伯明、景海鹏的协助下,圆满完成我国首次空间出舱活动。央视截屏

“神舟六号”任务前夕,聂海胜的母亲突发脑溢血,他赶回家待了不到3天就返回,全身心投入备战。再次回家探望时,母亲已经不会说话了,聂海胜充满愧疚、自责、感伤。8年后,已近知天命之年的他再次率领神十乘组飞向太空,并表示,“只要身体条件允许,只要任务需要,我希望自己还能飞进中国的空间站。”

2016年10月17日至11月18日,景海鹏、陈冬驾乘神舟十一号飞行33天。景海鹏也成为我国第一个3次飞天、太空飞行时间最长的航天员。回到地面被问及“下一次还飞不飞”时,他说:“我真的十分渴望再上一次太空、再当一回先锋、再打一次胜仗,让浩瀚太空再次见证一名航天战士对党和人民的绝对忠诚、无限忠诚!”

(综合新华社、人民日报、央视报道)

【编辑 张颖惠】