廖哲琳与孩子们在一起

一个台湾年轻女孩,只身前往黄土高原深处的魏塔村,过了近4年苦行僧般的生活,还遇见了“真命天子”……这种故事无疑具有传奇色彩。台湾女硕士廖哲琳以自身经历创作的《信天而游:台湾女孩在陕北下乡写生的日子》一书引发热议。日前,长江日报记者对身在台中老家的廖哲琳进行微信专访。

带着旅游书来到陕北农村

“满天星星一颗明,天底下我就挑下了妹妹你一个人。”这句话印在了《信天而游》这本书的扉页上。书作者廖哲琳,这个在陕北生活了近4年的台湾女孩,已经能随口哼出这首陕北民歌。

廖哲琳的家乡在台中摩天岭,父母一直期待女儿能好好读书,不要像他们当农民那么辛苦。所以她从小就是个“只会念书的乖小孩”,常常对自己说,“考第一名就对了”。她也做到了,一路念到台湾大学哲学系。

回想2011年刚从美国硕士毕业回到台湾,廖哲琳只觉得自己在文明里溺水了,满腹空洞理论,生活却是一片空白。当了20多年“读书机器”的她选择放下似锦前程,买了一本陕西旅游书就出发了,这算是她的第一次大陆自由行。

出于对国画艺术的向往,廖哲琳一到西安,便径直走进了陕西省国画院的大门,热情的门卫老李把她介绍给画家王潇。听闻这个台湾女孩爱写生,王潇不假思索地在她的口袋本上写下“安塞县楼坪乡魏塔村”,说那儿是连书上都没有的地方。

廖哲琳果然找到了魏塔,她用写生体验生活,和村民们“同吃同住同劳动”,日渐黝黑粗糙的皮肤和这本《信天而游》见证了她一路走来的风景。

在魏塔过着上班族般的生活

听说了廖哲琳的行为,有好友直言:“你就像是一盆娇贵的台湾米兰,却想当一颗土生土长的土豆……”然而,睡炕、蹲坑、与牛驴混居,这些在廖哲琳看来却是趣味无穷。

炕对于廖哲琳来说是个全新的概念。她说,从小到大睡过的床都是带腿的,但炕是用泥土砌成的。躺下,会觉得炕很硬,人很薄。关灯,就是黑压压的一片,这时对面的窗花会映衬出蓝色的夜光。说起第一次睡炕,廖哲琳难掩兴奋:“那种感觉既梦幻又踏实,我当时就想冲进黑黝黝的院子,对着漫天星星大喊:哈哈,陕北我来了!”

廖哲琳来魏塔村3个月,就能认得村里的每一个人。到了第2年,她甚至可以老到地说出全村的茅坑长什么样。从刚开始在茅厕“没法下脚”,到观察厕所里“哪个墙角多了几道蜘蛛丝”,她渐渐地习惯了魏塔的一切。

流浪、画画,听来浪漫,廖哲琳却笑着告诉记者:“说实在的,流浪并没有大家想象的那么传奇,我在陕北过得更像一个上班族。”平日里,房东准时“放饭”,除了画画,廖哲琳每天要打理的尽是生活最基本的吃喝拉撒。她自制小日历贴在墙上,每晚在小格子里写下2或3,记录当天画了几张画,就好比在自家“单位”里签了到,让她充实、踏实。

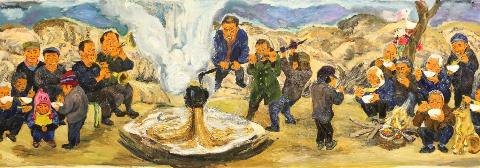

带动60岁房东也拿起画笔

在魏塔村,廖哲琳走村串户,把遇见的人和事一一搬上了画布。“这些画有着梵·高卷曲的笔触,色彩有的浓艳,有的灰暗。幼稚,却坚定。”画家段正渠后来这样评价廖哲琳的作品,“我也算是‘老陕北’了,走陕北三十年,许多地方还远不如小廖了解得深入。”

“魏塔写生基地”年近60岁的房东蒋明放是廖哲琳最有默契的“革命战友”。每次廖哲琳在速写村民的时候,老蒋就会跟人家拉话、嗑瓜子,让她有足够的时间捕捉对象。画到后来,老蒋甚至能估算她画画的节奏,常常是画笔一落,他的话也刚好拉完。

通过老蒋介绍,廖哲琳渐渐和村里人打成一片,从他们眼中不事生产、不结婚生子的“疯婆姨”,变成了有志奋斗的青年画家,还差点当上了魏塔村的生产队长。

也许是看到一拨又一拨的画家来魏塔采风,也有可能是因为看廖哲琳“画得生猛”,有一天老蒋竟也拿起画笔,在一张废弃的厚纸板上画出了人生第一幅画,然后一发不可收拾。前来拜访的房地产老板觉得老蒋的画有意思,还给了他500块带走了一幅……廖哲琳说,老蒋的画就像是随口哼出的信天游,一切来得自然。

除了写生,老蒋还仿效廖哲琳的“流浪”,在夏天写生基地没生意的时候“离家出走”,跑到山西、内蒙古,在当地打工。他说他后半生的最大心愿就是骑着摩托到各地,边打工,边画画。

【访谈】

生命意义需要如农民般“开垦”

“这才是年轻人该有的样子啊”

读+:在美国念完哲学硕士后找到薪资不错的工作,为什么会突然“叛逆”萌生出走的想法?

廖哲琳:想要“走出去”的原因是多方面的,但石鲁的画最终促成了这次旅行。从美国回来后,我偶然在一家书店的地下室翻到了他年轻时的画。一个20多岁的小伙子放下所有家产,只身一人去陕北,用汽船做筏自己渡河,用飞机壳做写生画具,把革命题材的热血带到原本出世隐世的水墨画中……这才是年轻人该有的样子啊!我心生向往,由此促成陕北之行。

读+:看了你的故事和你的画后,给人感觉你想到土里找活命的东西。这东西是什么,你找到了吗?

廖哲琳:我想找 “血肉的生活”,在魏塔找到了。

我一直以来都是念西方哲学的。可能是生活环境和“读书机器”的状态令我的内心充满孤寂,让我一直对生命意义这类问题感兴趣。

而在美国念到硕士班的时候,我发现研究内容离现实生活越来越远。我们会辩论“眼前的这张桌子存不存在”,这变成了纯粹思维、话语上的讨论,无法回答当初我选择哲学时问出的问题。

我们学校的图书馆很大,我会坐在里面思考:假如我把博士班念完会怎么样?写一篇论文,然后摆在这偌大图书馆的某个小角落,那篇文章上可能充满了各种注脚和注解。花费再多心力,也还是离人们的生活非常遥远,这可能就是所谓的“学术象牙塔”吧。

读+:是哪一个瞬间让你决定留在魏塔?又是什么力量让你不知不觉待了近4年?

廖哲琳:我对魏塔是一见钟情,初来乍到我就知道自己要待很久。

第一次到魏塔村是搭摩托。嘟嘟嘟的摩托声把我带进那里,一座座黄土秃山就像刚蒸出来的黄馒头。那山不像是人们说的震撼人心,反而带有一种可亲的温度。

其实在北边有像榆林这种比魏塔更古老、更有特色的地方,可我就是喜欢魏塔的平凡。村里人口比较多,生活气息浓,我很喜欢有人情味的地方,就听从内心一直待在了魏塔。

读+:后来又是因为什么而离开?

廖哲琳:我在那边一直画他们,而我能为他们做的事却非常少,我很惭愧。

许多画家来到魏塔都会说,“哎呀,魏塔被破坏了,村民都盖彩钢房了”,“你看这些电线杆,多碍眼呐”。难道农民不想用电吗?他们渴望更好的生活。到最后,画家要求他们的那个东西,其实是乌托邦。双方的需求是不对等的。

记录下生猛直率的“非物质文化遗产”

读+:女孩子爱美,而在陕北甚至不能常常洗澡,你怎么看待美?

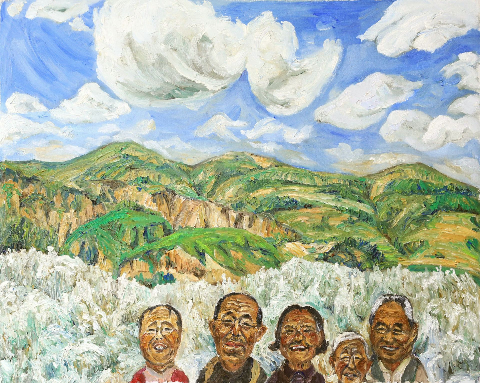

廖哲琳:我觉得美是自然自在。在魏塔,一群窑洞躺在赤裸的黄土高原上,牛驴卧倒,懒懒地晒着太阳。树荫下,浑圆如土豆的老婆老汉坐在树下拉话,不自觉地抠脚、搔痒,那身形、脸蛋、表情,他们是自然中的自然。

他们的下一代大多离开了农村,得把这样生猛直率又给力的“非物质文化遗产”画下来。

读+:为什么你不是用文字、不是用田野调查,而是用写生的形式记录魏塔?

廖哲琳:其实画画是我从小就一直坚持的兴趣爱好。尝试写生后,我发现写生不只是画画,它还是一种生活方式,不止是用眼和手,而是在用全副身心去把眼前的景象表现出来。

写生和哲学看待事物的方式完全不同。哲学一直都用话语来探讨,很抽象,也容易变得空洞。而写生让一切都变得更直接、更生动,我就像“发现新大陆”:这些具体的东西我从前怎么都没有好好看过!

读+:书里给人印象最深的就是红到发紫的“苹果肌”、满嘴大白牙和满脸褶子的陕北大汉,你为什么喜欢用蜡笔和墨搭配来刻画村里人?

廖哲琳:蜡笔和墨搭配起来能够很好地反映我们用双眼捕捉到的真实。因为墨上纸后,能用蜡笔修饰,用墨一笔没办法完成的部分还能用蜡笔盖上去。

我和老蒋都不太喜欢躲在“暗房”里面画画,比较喜欢当场直接呈现。光用水墨,顾虑就会比较多,万一画错了就只好重来。而用墨配上蜡笔或是丙烯颜料,就能不怕画错。

读+:你踏上这片土地来寻找艺术的根,你找到了吗?

廖哲琳:你去陕北农村就会发现,当地人已经不打腰鼓也不唱民歌了。民间艺人大多转往城市发展。但我后来惊喜地发现,民间艺术这东西的精神其实一直都在,只是换了形式,就像他们俗称的“千层纳布鞋”,因为实用而一直流传下来,婆姨们至今仍会交换各种做衣做鞋的花样,忙得不亦乐乎。陕北的布鞋很特别,他们会用废弃的布料一块一块叠在一起,再一针一线密密麻麻缝起来固定住。从这里你会发现他们看似粗犷,实则心细。

他一来就看到我最丑的样子

读+:你和先生是怎么认识的?两个人一起写生和一个人的时候有什么不同?

廖哲琳:他是2014年到魏塔的。从四川美术学院毕业后,他就开着一辆“黑A”的黑色轿车,带着手电筒、画笔和一个黄色的小炖锅,一路从哈尔滨去西藏,看沿途城市的艺术馆、美术馆。因为在网上看到我的画,就绕来魏塔看看,顺便休息。他一开始以为我是男的,见到我才发现我是女的。

在陕北的时候我不太会照顾自己,得了肺炎,夏天常常中暑,而他很懂得照顾我。他带给了我画画以外的另外一种“血肉的生活”,我一直忽略的生活。

我们的相遇很特别,没有城市里约会的那一套,不需要化妆,也没有漂亮衣服,他一来就看到我最丑的样子,所以跟他在一起让我非常自在,加上知己难得,所以认识不到一年,我们就结婚了。

读+:你说你一直渴望探讨生命意义,你在魏塔的这几年有什么感悟?

廖哲琳:我在当记者的时候,不断地向人发问,问别人怎么看怎么想;看书的时候,哲学家们也会不停地跟你说很多的问题和意义……那我自己生活的意义又是什么?我不再想只获得二手资料,而是想亲身体验一下,亲自去发现生命的意义。

这几年我把画画和生活融合在一起,当我一次次看到空白的画布,然后不断用颜料去填满它,我慢慢发现人生意义这东西并不是靠“问”和“听”得来的,而是要像农民锄地一样不断“开垦”。

读+:你认为魏塔在你的人生中扮演着怎样的角色?今后有什么打算?

廖哲琳:去魏塔前,我就是一个“读书机器”,魏塔对我来说是一场冒险,陕北也成为我的第二故乡。

在那里,我每天都会用一个小日历记下画了几张画,有点像锄地干活。在养成这种习惯的过程中,也慢慢挥别了和朋友喝下午茶、看电视、爱上网的我,最爱的甜食也放下了。

在魏塔待的近4年里,每天写生画画,吃饭睡觉,并不会去想太多的事情,可能真的像牛驴一样待傻了。这两年是因为写书,才慢慢“恢复一些语言能力”。

目前我在搜集素材,准备台湾版的书籍。今后台湾和陕北会是我创作的地方。时隔几年再回陕北,应该会有更多不同的体悟吧。

读+:你更喜欢自己的哪种状态?是像牛驴一样不去想太多,还是“恢复语言能力”后可以应对自如的自己?

廖哲琳:我觉得这个问题挺好的。

我在村里整天蓬头垢面,反正大家都是这样脏兮兮的,所以不用管太多。但是回到城市以后会有很多需要注意的地方。同样的行为,在农村会被看成是自然流露,但是放到城市可能就会有其他理解。

相比较而言,在台中老家的我会更自在。我会找一个僻静的地方写生,去画从前都没有仔细观察过的房子、小孩、树林。不会有人打扰我,我也不用去解释什么。我非常喜欢这种平静的状态。

读+:你说去陕北是为了让自己不沾染 “文明病”,那你觉得什么是“治疗”文明病的良方?

廖哲琳:就拿看社交软件来讲,你滑着手机看别人的生活,你本来想达到某种放松的目的,却会越来越焦虑,滑手机滑一圈可能比游泳十圈还累。这心累可能就是一种“文明病”吧。

所以我选择去乡下,尽量远离新的资讯。而劳动是治疗现代人“文明病”的良方。我把画画当作一种锄地工作,天天干、年年干,就会觉得非常充实。

夏天,陕北人就是用锄头把杂草一根一根地锄掉。但隔天草又都会冒出来。既然这样为什么还要锄地呢,这样做多没有效益啊?可农民就是这样,把今天任务完成了,就问心无愧了,在劳动的过程中自然心安,这是农民的生存智慧。

关注

关注