文/黄披星

来自捷克的话剧《反语》,只有五十五分钟,但看得我十分震惊。我用震惊来形容,是觉得这个短剧所载负的东西,超出了我对话剧语言的已有认知。几乎是哑剧一般的内容:两个年轻女生在喝啤酒,喝酒时她们都戴着一个老人面具,坐在主位的人拥有对场面的控制权,另一个只能唯唯诺诺地附和,对话也几乎没有什么内容,隐约有诸如:“干一杯/告密者/作家/戏剧/那个东西就是一个屁……”这一类的话,几乎没有多大逻辑性;而且那些话会不断重复着——就像酒话。

两个女生原貌出现导致更多人觉得这个剧只是十分有趣,表演精确到位,一直不断的互换角色的喝酒方式也自然带出了滑稽效果。虽然结尾部分两个摘下面具的原型在很昏暗的灯光下再度喝啤酒,会使人感受到一些什么,但显然更多人还是觉得趣味的东西多一些。其编排和演员表演都足以让人称奇,它是另一种思维方式的呈现。

当然,让我震惊的部分远不止这些。我在看着这两个女生戴上老人面具时的样子,很快就想起了赫拉巴尔笔下的贝宾大叔,我猛地意识到这是这一代的年轻人在对她们父辈生活的追溯。那些底层啤酒馆的生命气息,一群群在棉花厂、啤酒厂和垃圾处理厂等的底层劳动者,加上类似于赫拉巴尔这样有志于写作的人,七七八八的人群构成了捷克人中最有趣最真实的生活圈。而那些在米兰·昆德拉笔下的布达佩斯的场景,也同样在这两个戴着面具的老人有一搭没一搭的酒话中,把对父辈生活的复述和思念十分深沉地透露出来了。那是对远逝生活的深深眷恋。

当演出结束之前,两个女生把面具摘下,略显感伤地喝着重新开启的啤酒,渐渐昏暗发黄的灯光下,显然缓缓地凝结着这一代年轻人的落寞。国家被改变之后,那些小说的场景,那些自在的小啤酒馆,把属于父辈的身影也快速地带走了。这种感伤是难以言表的,也是带有共性的一种隐痛!对于他们来说,国家分裂的隐痛深沉了太多。

显然,如果回到文本上,这个剧的文本几乎没有几句很成型的话,更多的是重复,几乎也是无逻辑的。不能够理解的人,可以把它们纯粹当作酒话。这也是魅力所在,看似简单的两个人的表演已经远远超出了文本。

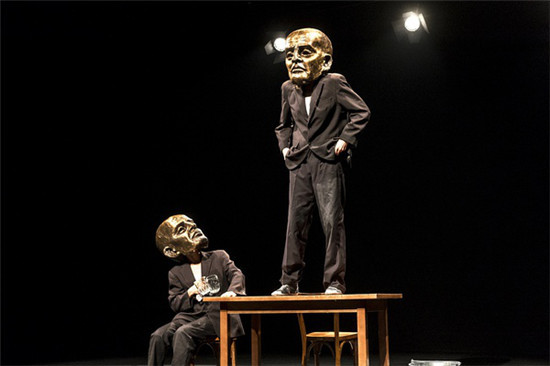

这实在是很简单的演出,两个人、一箱啤酒、两个面具、一张桌子、两张靠椅。音乐来自早期酒馆生活的一些舞曲和起过渡作用的吉他曲。表演几乎就是喝酒交换位置,说一些胡话……却还是让人很难忘记。以最小的角度写出很深的落寞,而且充分发挥了话剧中至简的表演特色,实在令人感佩不已。

宣传单上写明这个话剧的灵感来源与哈维尔有关。但我看来,这个场景更应该是与那一代人的生活有关。如果不该遗忘,如何追溯尤其是如何呈现就变得更加珍贵和富有挑战。建立在貌似简单情节幽默内核中的隐痛,在话剧舞台上几乎是不加用力地表达出来,这显然是十分高级的。短篇小说是描述生活的横截面,这个话剧完全达到了这个效果;甚至在我看来,它竟然是写意的。

捷克演员演出完毕,没有再从后场出来谢幕。多数人都很惊奇地走上去看那两个老人面具,看看是什么材质的或是那些酒是不是真的酒。我站在边上,看着一个面具倾倒在地上,一个斜放在桌子上——我似乎隐隐感到一种遗失的痛感,既愉悦又悲伤!这是一次很神奇的观剧感受。

黄披星艺术研究者。创作以诗歌为主,兼有音乐随笔。

关注

关注