郑守仁。通讯员张远 摄

长江日报-长江网9月25日讯 作为中国工程院院士、三峡工程设计总工程师,郑守仁从事水利事业50多年,把无数脚印留在了水利工地上。他曾说:“搞水利工程跟水打交道,容不得任何的差池。”

敏锐察觉重大隐患 大江截流有惊无险

1994年,郑守仁以长江水利委员会总工程师的身份参与并主持三峡工程的技术设计、施工图设计和现场设计工作。

面对世界上最大的水利枢纽工程,郑守仁回忆当时的心态:战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

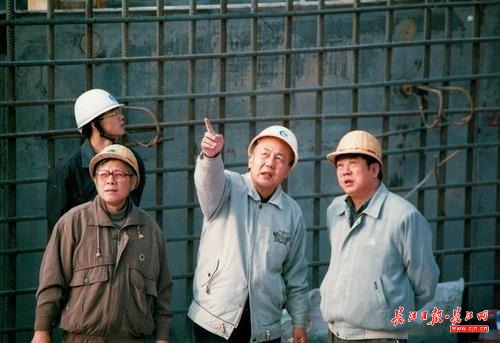

郑守仁(右二)在三峡工地。 通讯员张远 摄

1997年大江截流,水深超出一般特大型工程截流水深的两三倍,而最大的障碍是江底20多米的软淤沙。水工模型试验表明,截流戗堤进占过程中重压会使淤沙挤出,堤头随时可能坍塌。

“这是截流施工的重大隐患!”主持过葛洲坝、隔河岩截流的郑守仁敏锐地察觉到问题的严重性,于是迅速携手各方技术人员群力攻关。

冥思苦想,夜不能寐。通过反复进行模型试验,团队创造性地提出了“人造江底,深水变浅”的设想,即在正式截流前一个枯水季,用石渣料将大江截流龙口深槽河段最大水深从60米预先垫至水深40米以内,把截流江段江底的淤沙“压住”,将江底抬高到安全高程。这样既可减轻戗堤坍塌程度,增强施工安全性,又可降低截流合龙时的抛投强度。

果然,正式实施时,大江截流有惊无险。这一设计获国家优秀设计金奖,其技术成果荣获国家科技进步一等奖,跻身于1997年世界十大科技成就之列。

三峡工程不能出现任何差错 要经得起历史的检验

从23岁河海大学毕业,到79岁高龄依然在三峡工地坚守。半百水利生涯,郑守仁坚持设计与施工、理论与实践相结合,为我国水利水电建设和促进科学技术进步作出了重大贡献。

郑守仁(左)在三峡工地。 通讯员张远 摄

熟悉他的人都知道,郑守仁极其讲究把关意识,他对工程设计的一切执着钻研,精益求精,其严谨认真的态度近乎严苛。

对于三峡工程,他曾说过:“三峡工程不能出现任何差错,要对工程负责,要对历史负责,我们设计标准是千年一遇,在有生之年可能都不会遇到这么大的检验,但是你要经得起历史的检验。”

极少发脾气的他,对工程质量极为挑剔,不怕得罪人,只要他有足够的理由证明是不合格的,绝不通融,哪怕是一条铁丝缠得不符合要求,他都会严厉地指出来。

郑守仁(中)在三峡工地。(长江水利网 供图)

1998年正月初一,左岸13号坝段基础即将验收。当时,参建各方现场代表都已表态同意,施工单位也准备开仓浇筑混凝土,郑守仁却顶住压力,力排众议,指出基岩面处理尚未达到设计要求,并强调三峡主体大坝基础部分万万马虎不得,要不折不扣地按设计要求将基岩裂隙和松动块石等地质缺陷处理好,否则将留下无穷隐患。最后,指导施工单位按照他的要求连夜整修,将地质缺陷全部处理妥当后,他才签字验收。

“工程设计是国家重点项目建设的灵魂,一定要把好关。” 郑守仁立志水利报国,严谨一生。(长江日报-长江网记者黄师师根据中新网、新华每日电讯报道综合整理)

贡献>>>

·从事水利工程设计50余年,先后负责乌江渡、葛洲坝导截流设计、隔河岩现场全过程设计。

·主持三峡工程单项技术设计、招标设计、施工图设计。几十年来,他长驻施工现场,带动广大技术人员深入实际,解决各种技术问题,为确保隔河岩工程质量优良、提前一年发电和三峡大江截流及导流明渠截流、三峡二期围堰和三期碾压混凝土围堰设计等工程建设作出突出贡献,为我国水利水电建设和促进科学技术进步作出重要贡献。

奋斗者说>>>

“三峡工程是一个伟大的、创世纪的工程。历史上从来没有哪一个工程会像三峡这样和每一个中国人息息相关。它承载了我们的财富、我们的情感和我们的梦想。以三峡工程为代表,我见证了中国在水电工程领域的快速进步,从跟踪、模仿,走到了行业最前沿,并成为世界水电发展的领军者。现在,中国正将东方智慧贡献给全世界。”

——郑守仁

稿件统筹:陈丹 胡雪璇

【见习编辑:刘益谦 编辑:宗夏】